Bio-Science トップページ

Bio-Science~生化学・分子生物学・栄養学などの『わかりやすい』まとめサイト~へようこそ。

本サイトでは生化学や分子生物学といった生命科学の基礎を自宅で学べるサイトを目指してまとめています。大学の授業や大学院の試験対策にぜひ役立ててください。農学部の方や管理栄養士の目指している方もぜひ活用してください。

教科書や参考書よりもわかりやすいサイトを目指して随時更新中です。

生化学

1)タンパク質の定量法(BCA法、Bradford法、Lowry法)

タンパク質の定量法(BCA法、Bradford法、Lowry法) タンパク質の濃度測定の方法には、BCA法、Bradford法(ブラッドフォード法)、Lowry法(ローリー法)などがあります。 BCA法やLowry法の原理を理解するために、まずビウレット反応について理解していることが望まれます。 ビウレット反応とは、アルカリ性条件下で3つ以上のアミノ酸からなるペプチド(あるいはタンパク質)が二価の銅イオン(Cu(Ⅱ))と錯体(キレート)を形成することによって、二価の銅イオン(Cu2+)が一価の銅イオン(C ...

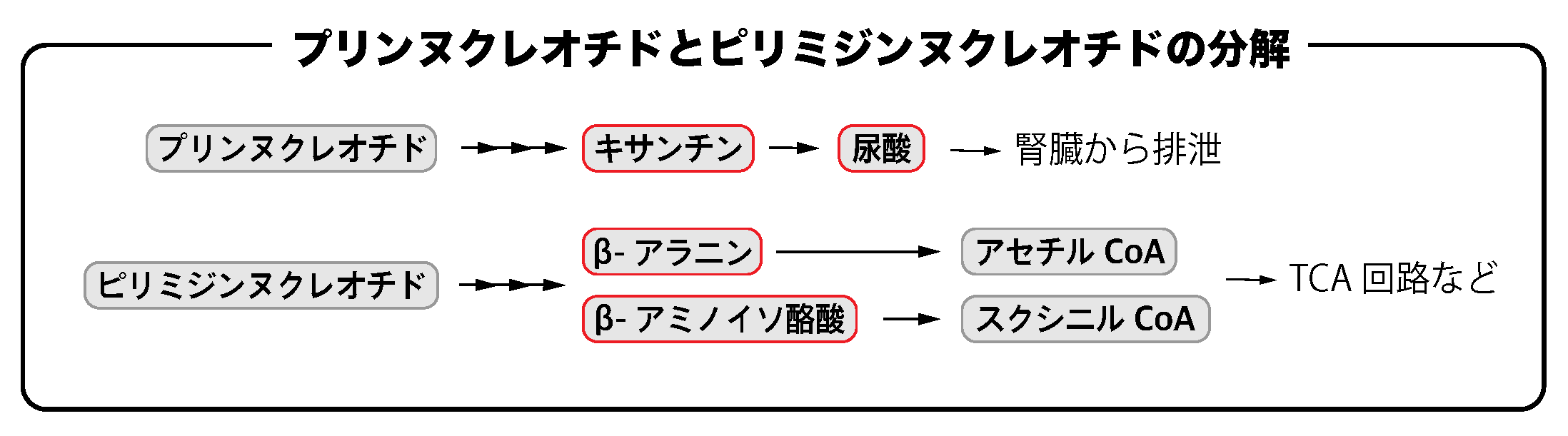

ここでは、プリンヌクレオチドとピリミジンヌクレオチドの分解について、それらの違いを含めて確認していきましょう。 プリンヌクレオチドの分解 プリンヌクレオチド(AMPやGMPなど)の分解過程では、最終的に尿酸を生じます。 AMPはヒポキサンチン(プリン塩基)へと変換されて、GMPはグアニン(プリン塩基)へと変換された後、キサンチンを経て、最終的に尿酸へと分解されていきます。 AMPから「ヒポキサンチン」への変換 ※イノシンはヌクレオシド(糖と塩基からなる)の一種で、IMP(イノシン酸)の脱リン酸反応とアデノ ...

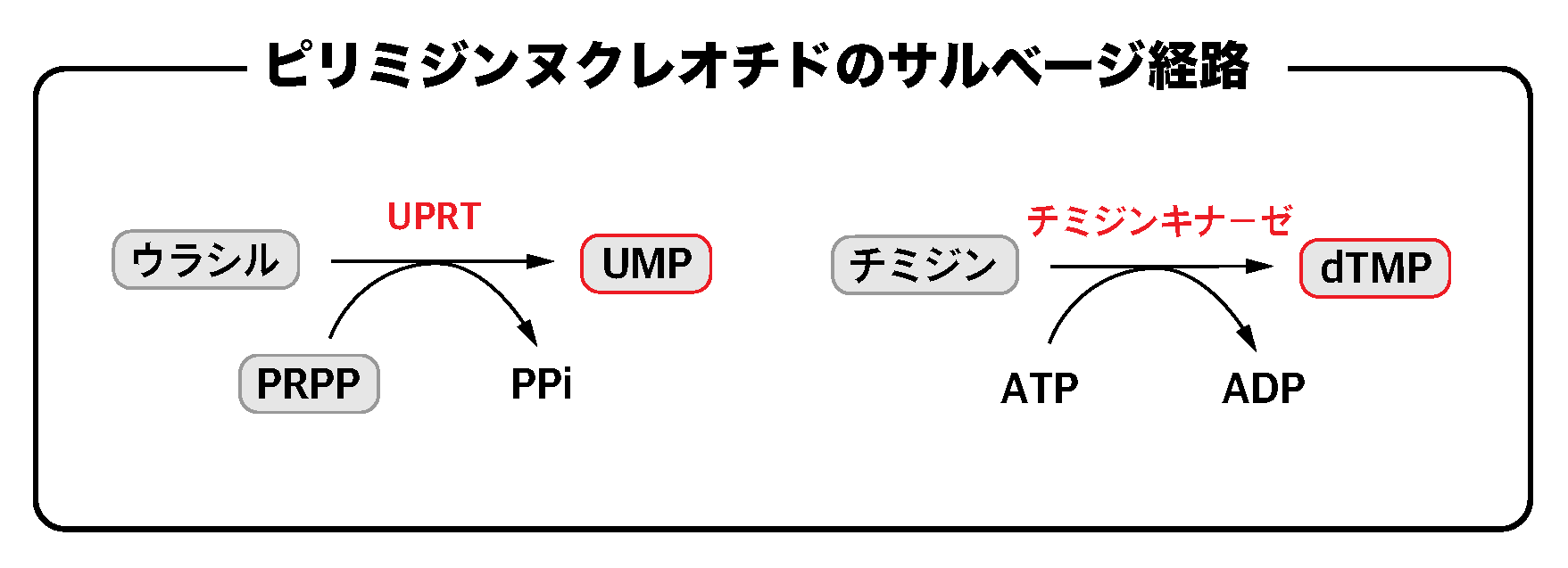

ここでは、ピリミジンヌクレオチドのサルベージ経路について確認していきましょう。 プリン塩基のサルベージ経路 ピリミジン塩基のサルベージ経路で働く重要な酵素には、ウラシルホスホリボシルトランスフェラーゼやチミジンキナーゼなどがあります。 ウラシルホスホリボシルトランスフェラーゼによる反応 核酸分解の過程で生じたウラシル(ピリミジン塩基)は、 ウラシルホスホリボシルトランスフェラーゼ(UPRT)の作用によって、ホスホリボシル二リン酸(PRPP:phosphoribosyl pyrophosphate)が結合し ...

ここでは、ピリミジンヌクレオチドのde novo合成について確認していきましょう。 ピリミジンヌクレオチドとは ピリミジンヌクレオチドとは、C(シトシン)やT(チミン)などのピリミジン塩基をもつヌクレオチド(塩基、糖およびリン酸からなるDNAやRNAの基本単位)のことをいいます。 プリンヌクレオチドと同様に、核酸(DNAやRNA)の合成材料としても重要な物質なのですが、プリンヌクレオチドとピリミジンヌクレオチドでは、その合成経路や分解経路が大きく異なっていますので注意が必要です。 ピリミジンヌクレオチドの ...

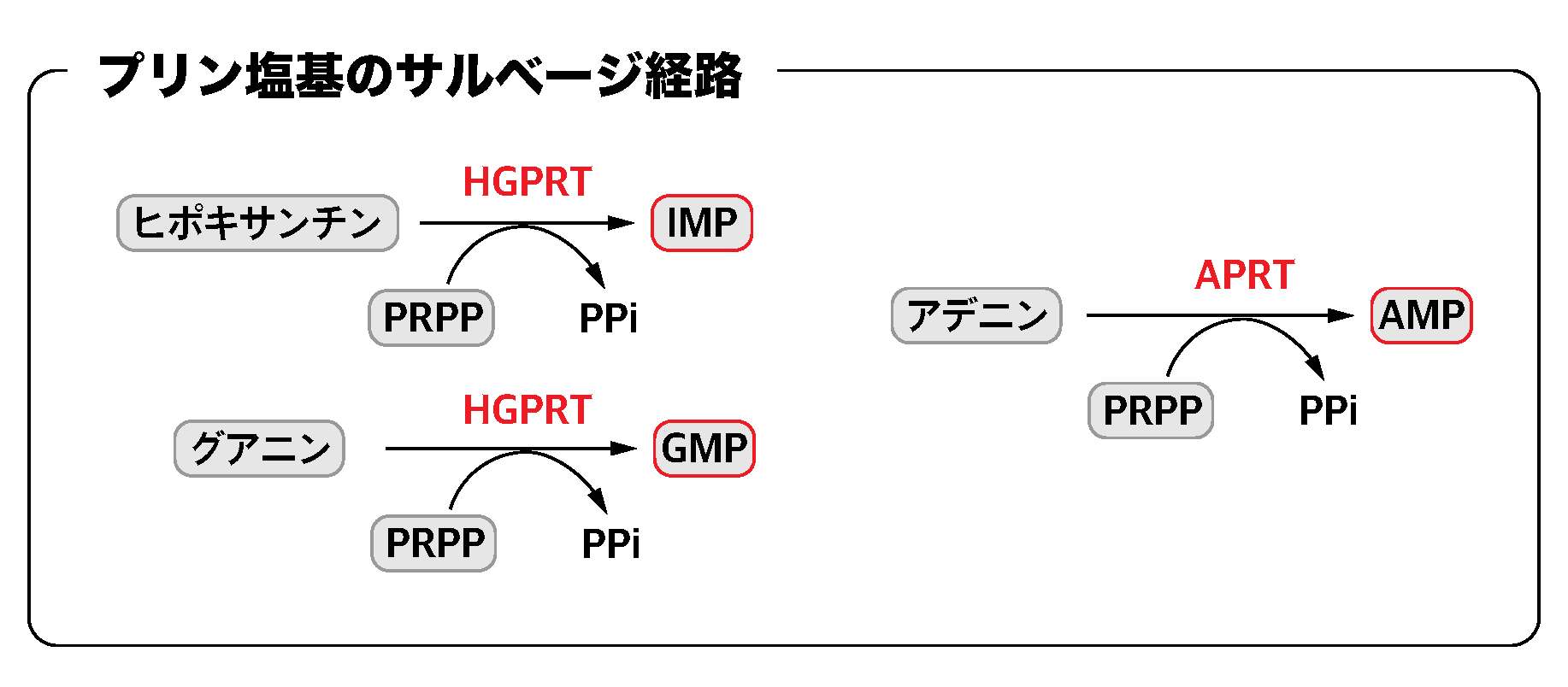

ここでは、プリンヌクレオチドのサルベージ経路について確認していきましょう。 ヌクレオチドのde novo合成とサルベージ経路 「1)プリンヌクレオチドのde novo合成」で解説しているように、 ヌクレオチド合成過程には、アミノ酸などを材料としてヌクレオチドを生合成する「de novo合成」と塩基やヌクレオシド(塩基と糖)を材料としてヌクレオチドを再合成する「サルベージ経路」の2つがあります。 プリン塩基のサルベージ経路 プリン塩基のサルベージ経路で働く重要な酵素には、ヒポキサンチン-グアニンホスホリボシ ...

生化学(実験手法)

In Vivo, In Vitro, In Situ, Ex Vivoの違いをわかりやすく解説してみた

In Vivo, In Vitro, In Situ, Ex Vivoの違いを解説 科学論文やニュースでよく見かける「In Vivo」とか「In Vitro」とか「In Situ」とか「Ex Vivo」って言葉、なんとなく意味はわかるけど、具体的にどう違うの?そう思ったことはありませんか? ラテン語が語源の「実験場所」キーワード これらの用語はすべてラテン語が起源です。ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、それぞれの言葉が持つイメージをつかめば、すぐに覚えられますので、解説していきたいと思います。 ...

アデノ随伴ウイルス(AAV)を用いた遺伝子導入法について 今回は、アデノ随伴ウイルス(AAV: adeno-associated virus)を用いた遺伝子導入法について解説していきます。 特に、遺伝子導入法の種類、ウイルスベクターの種類、アデノ随伴ウイルス(AAV)の特徴と利点などを中心に解説していきます。 遺伝子導入法の種類 遺伝子導入は、目的とする遺伝子を細胞・組織内に導入し、その機能や発現を調べるための重要な技術です。 代表的な遺伝子導入法には、 の3種類があります。 遺伝子導入法 1. トランス ...

siRNAを用いた遺伝子のノックダウンについて【実験の原理と流れ】

siRNAを用いた遺伝子のノックダウン実験 遺伝子の発現を抑制して遺伝子の機能を解析する実験手法として、「siRNA(small interfering RNA)」を用いた遺伝子のノックダウンが広く利用されています。 今回は、siRNAを用いた遺伝子のノックダウンの基本原理から実験の流れ、siRNAとshRNAの違いまでをわかりやすく解説します。 siRNAとは? siRNAは、目的の遺伝子のmRNAを分解し、その発現を抑制する短い二本鎖RNA分子のことです。 この仕組みは、生体内プロセスである「RNA干 ...

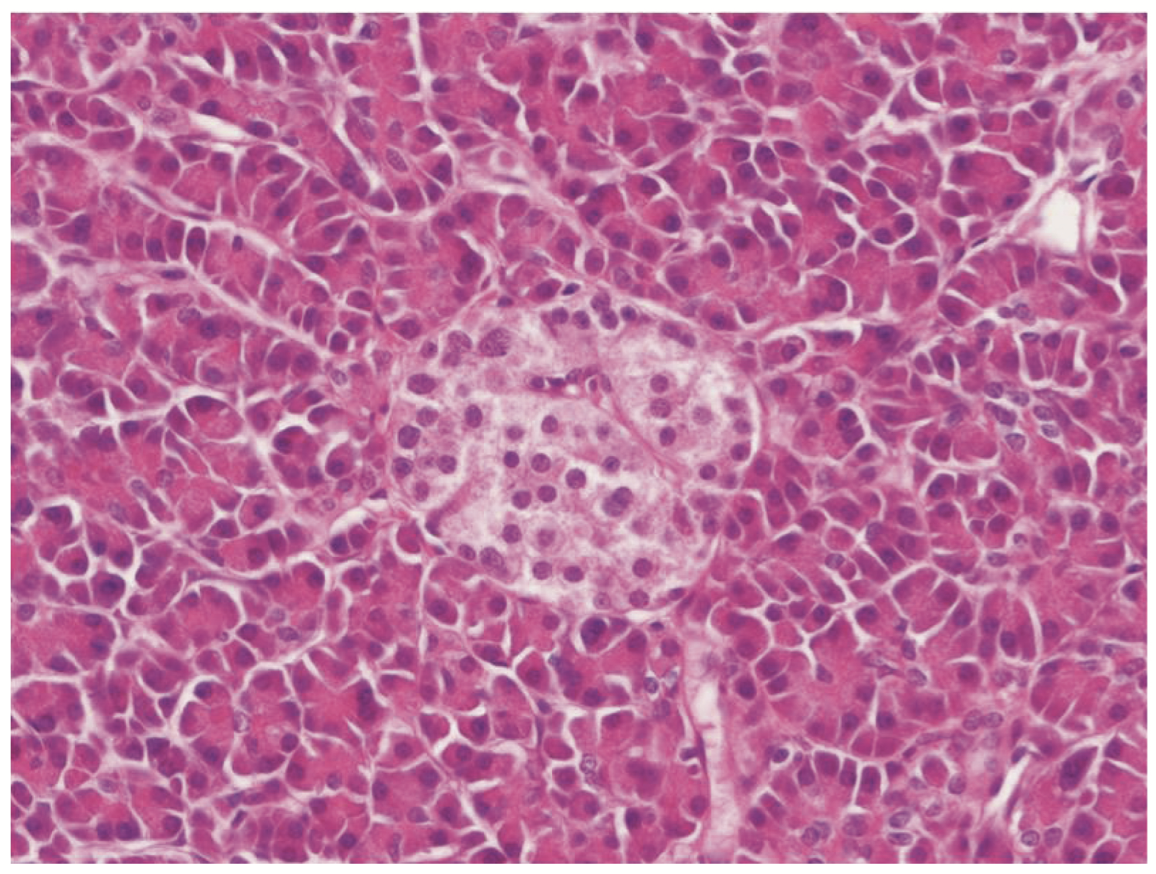

HE染色とは?HE染色の原理と流れについて HE染色とは HE染色(Hematoxylin and Eosin staining)は、病理学や組織学において最も一般的に使用される染色法です。 この染色法は、組織切片を観察しやすくするために行われ、特に細胞や組織の構造を明確に可視化することができます。 HE染色は、ヘマトキシリン(Hematoxylin)とエオジン(Eosin)の2つの染料を使用します。 HE染色像⇩ 出典:厚生労働省ホームページ 第59回臨床検査技師国家試験の問題および正答について 午後問 ...

免疫細胞染色とは?:【免疫細胞染色のプロトコル】 今回は、免疫細胞染色について、初心者の方でも理解できるように解説していきます。 免疫細胞染色とは? 免疫細胞染色とは、細胞内や細胞表面に存在する特定のタンパク質を「抗体抗原反応」を利用して可視化する方法です。 目的のタンパク質に特異的に結合する抗体を使って、抗原の細胞内局在を顕微鏡下で観察することができます。 この技術を使うことで、目的のタンパク質の発現量や細胞内局在を調べることができます。 それでは、実際に目的のタンパク質の発現量や細胞内局在を調べる場合 ...

分子生物学

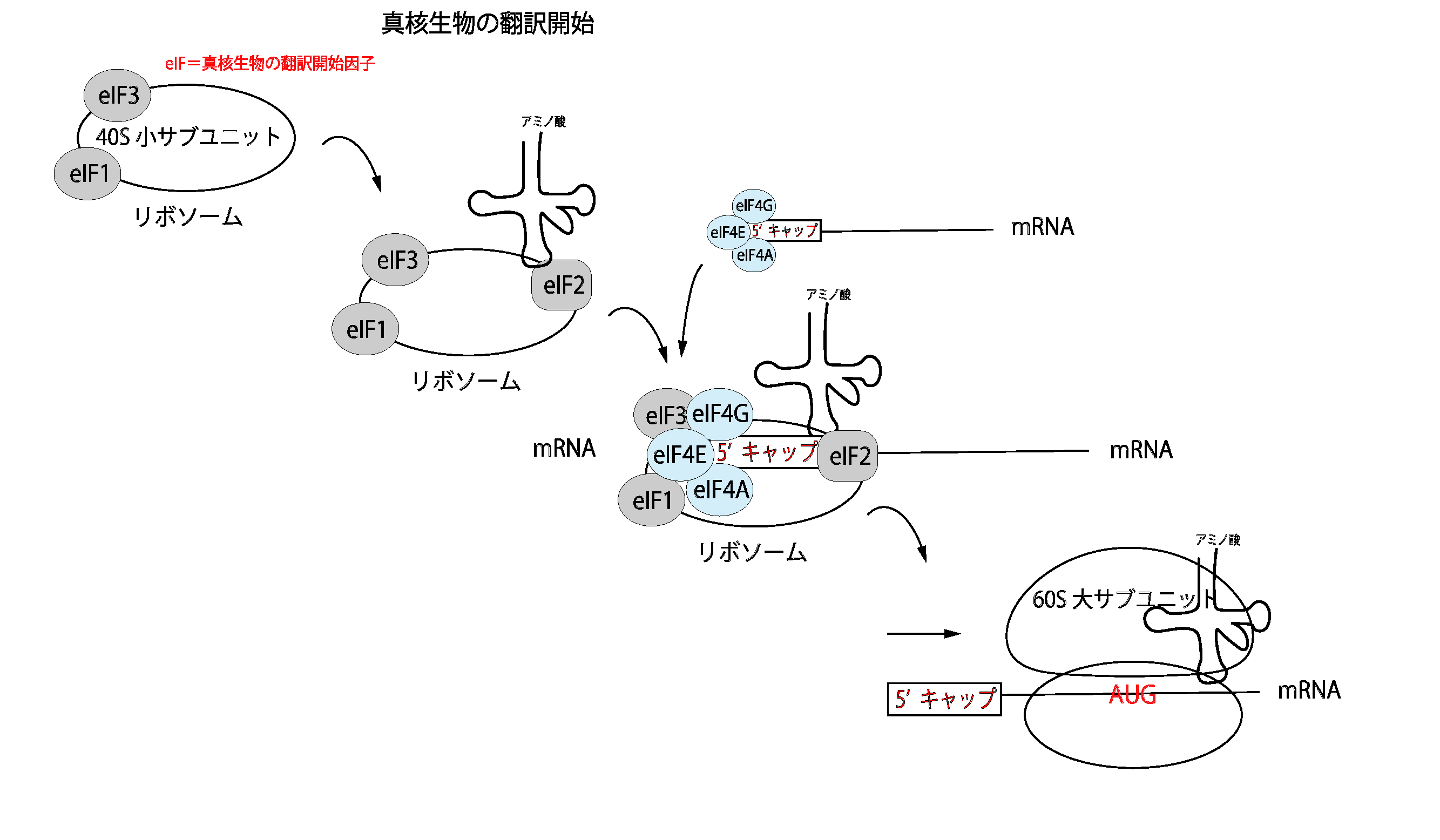

翻訳の仕組み②(開始、伸長、終結) 翻訳はタンパク質合成の仕組みになっています。ここでは翻訳の仕組み②に関して、翻訳の開始反応、伸長反応、終結反応の3つの段階を確認していきましょう。 1.翻訳開始 原核生物における翻訳開始 原核生物のmRNAには、複数のオープンリーディングフレーム(ORF:open reading frame)と呼ばれる、遺伝子としてタンパク質をコードしている読み枠が存在します。 そのため、原核生物の場合、一本のmRNAから同時に複数のタンパク質を翻訳できるという特徴があります。これを特 ...

DNA複製の仕組みとテロメア 1. DNAの半保存的複製 細胞分裂が生じるときには、DNAのコピーが合成され、娘細胞に分配される必要がありますが、このようにDNAのコピーを作る仕組みをDNAの複製といいます。 このとき、複製された二本鎖のDNAのうち、片方のヌクレオチド鎖は元のDNAから受け継がれており、もう片方のヌクレオチド鎖は、それと相補的になるように新たに合成されたものになります。 このような複製の仕組みを「半保存的複製」と呼び、生物が行うDNA複製の仕組みは、この半保存的複製を採用していることが ...

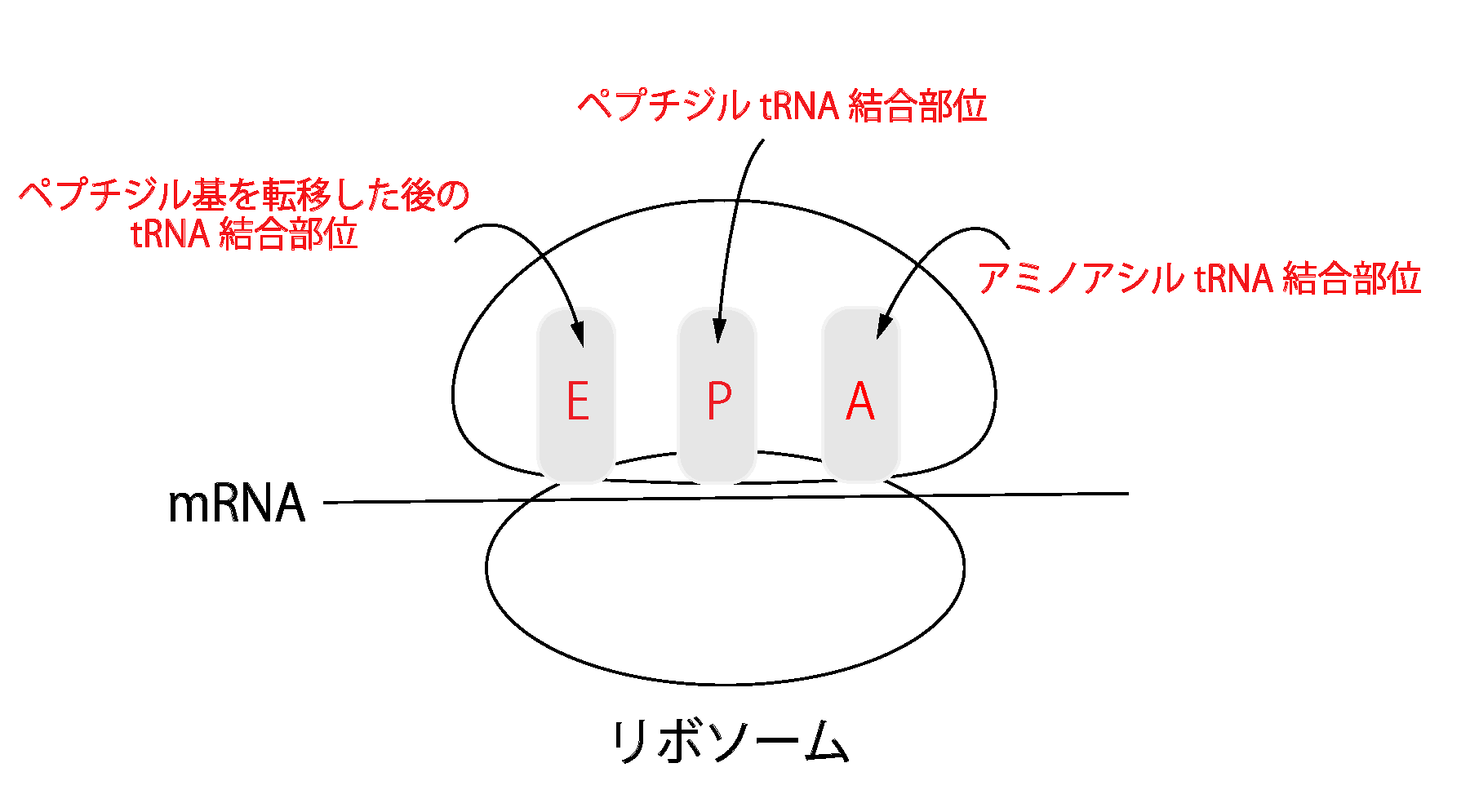

1)翻訳の仕組み①(アミノアシルtRNA合成酵素、リボソーム)

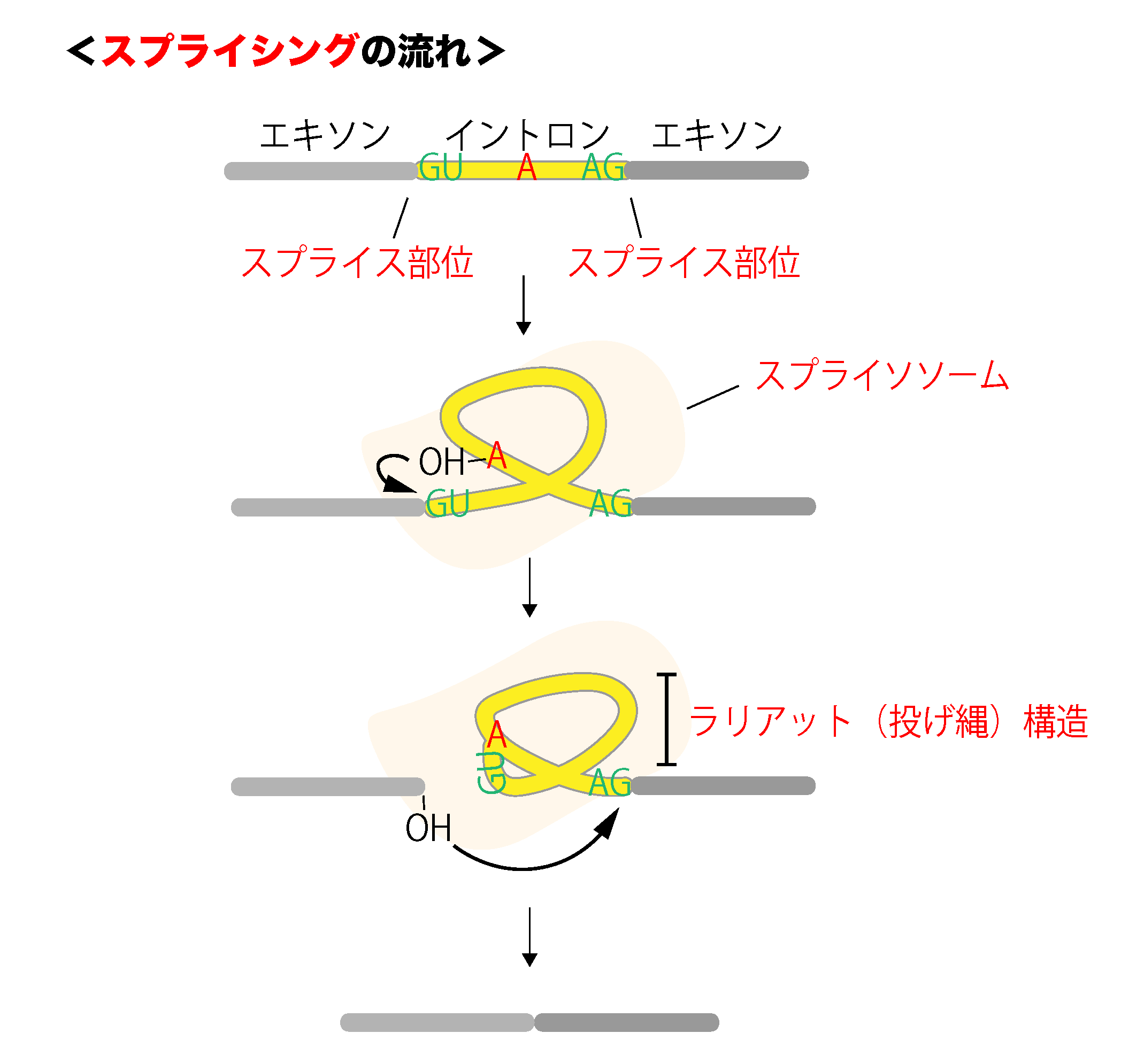

翻訳の仕組み① ここでは翻訳の仕組み①に関して、翻訳に関する基本的な用語の意味や構造を理解していきましょう。 tRNAとリボソームによる翻訳の仕組み ○mRNAからタンパク質への「翻訳」 RNAは主に、mRNA、tRNA、rRNAの3つがあります。 mRNAは伝令RNAとも呼ばれ、DNAを基質としてRNAポリメラーゼという酵素の働きによって前駆体mRNAが合成されます。(この過程を「転写」といいます) 前駆体mRNAは、その後スプライシングや5'キャップ、3'ポリAテールの付加などのRNAプロセシングとい ...

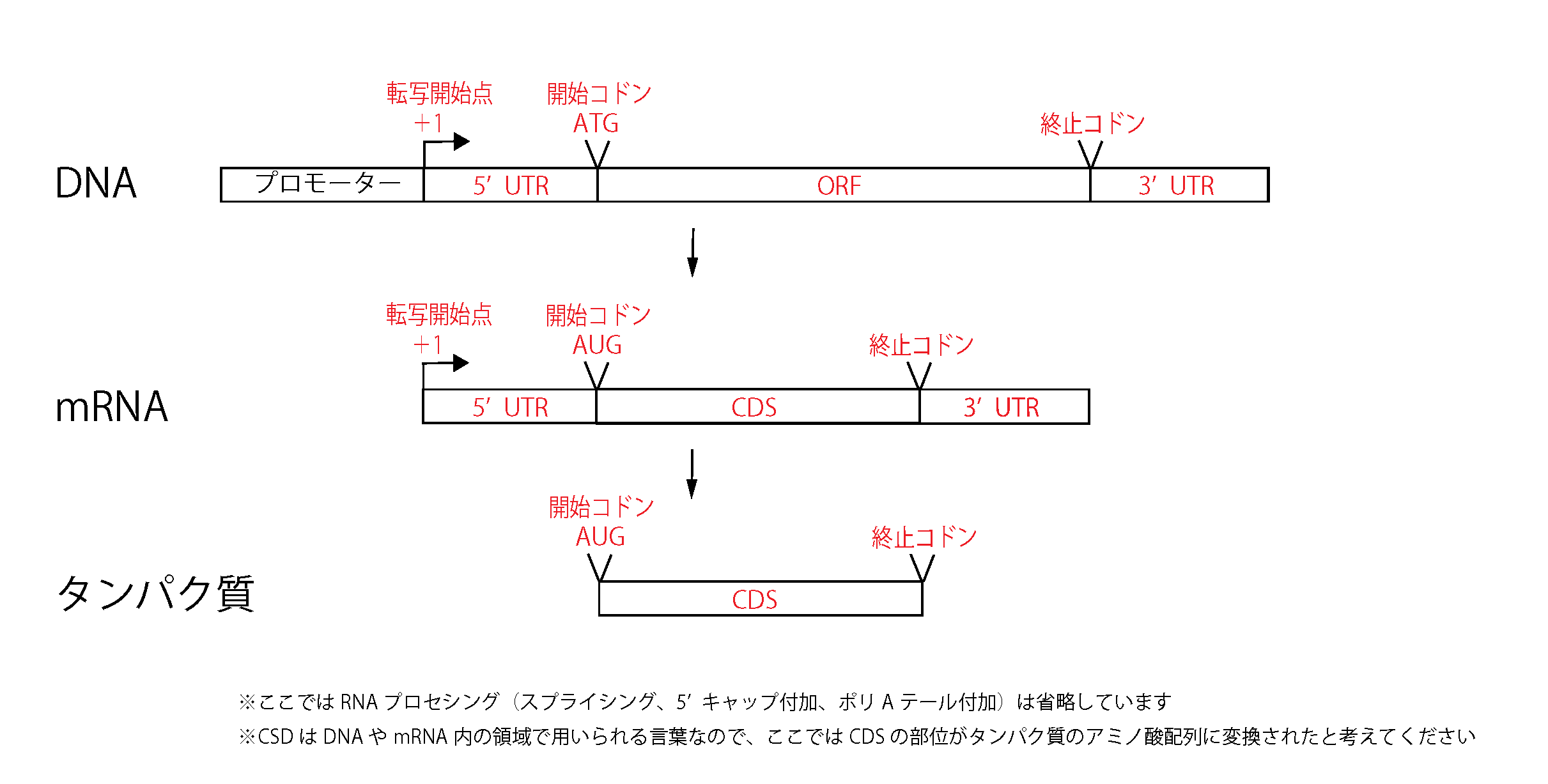

5)遺伝子の転写開始点、開始コドン、非翻訳領域(UTR)などの位置関係

転写開始点、開始コドン、非翻訳領域(UTR)の位置関係 ここでは、遺伝子のどの部位がmRNAに転写され、どの部位がタンパク質へと翻訳されるかを確認していきましょう。 遺伝子の構成について まずは基本的な用語の意味を理解していきましょう。 主に覚えておくべき用語には、 ①転写開始点 ②5'非翻訳領域(5'UTR) ③開始コドン ④コーディング領域(CDS) ⑤オープンリーディングフレーム(ORF) ⑥エキソン ⑦イントロン ⑧3'非翻訳領域(3'UTR) ⑨終始コドン があります。 これらがどのような位置関 ...

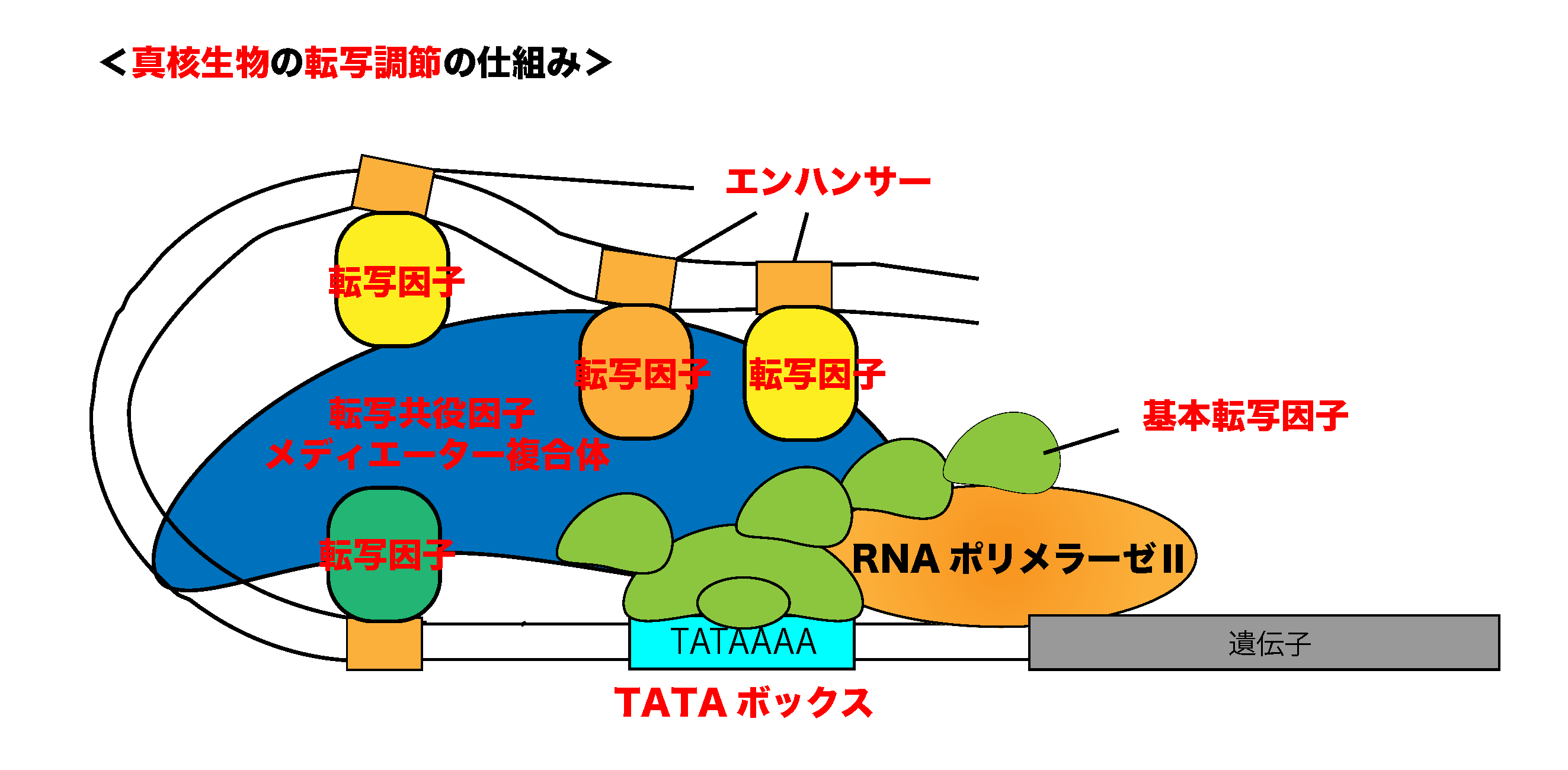

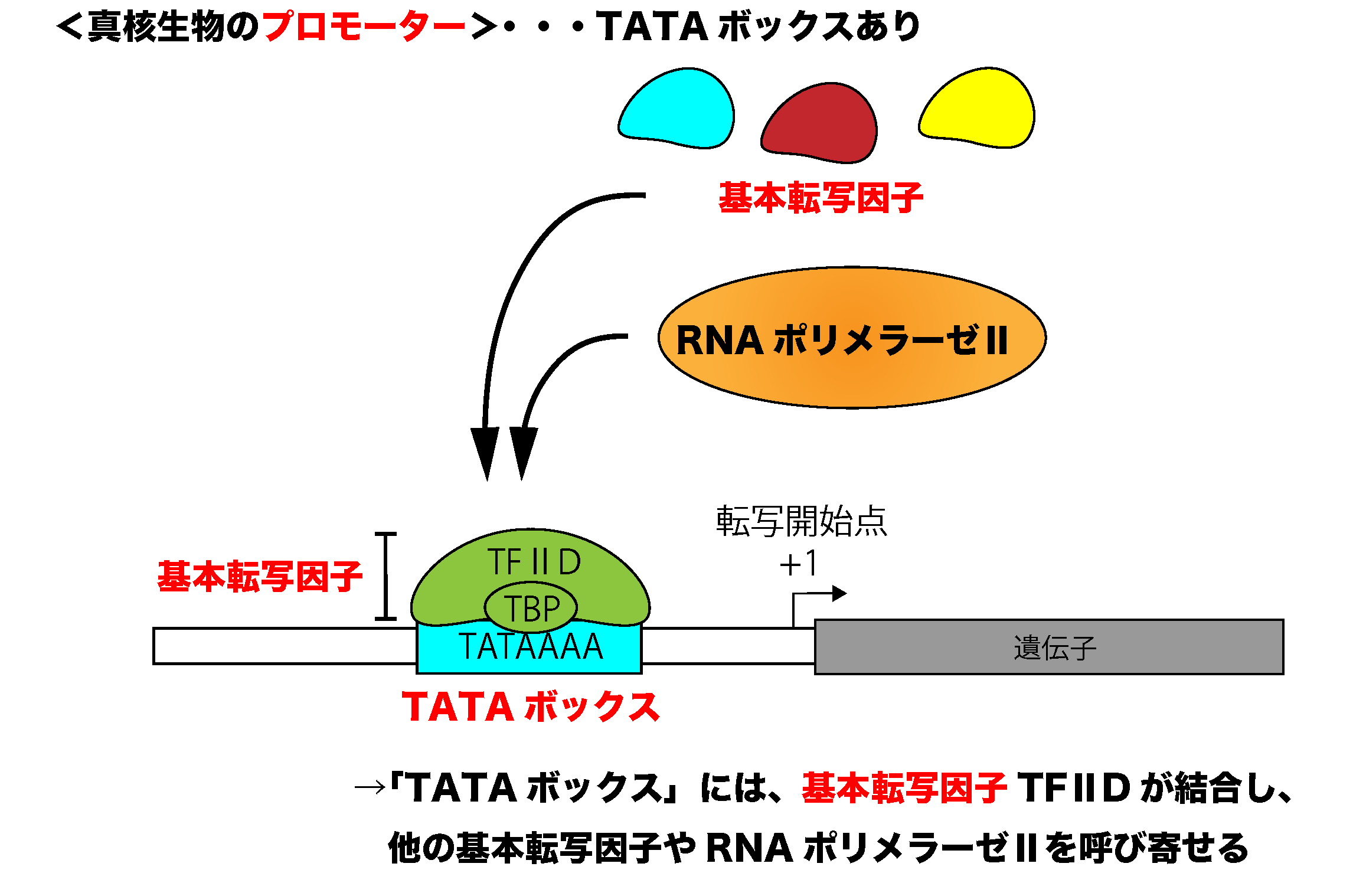

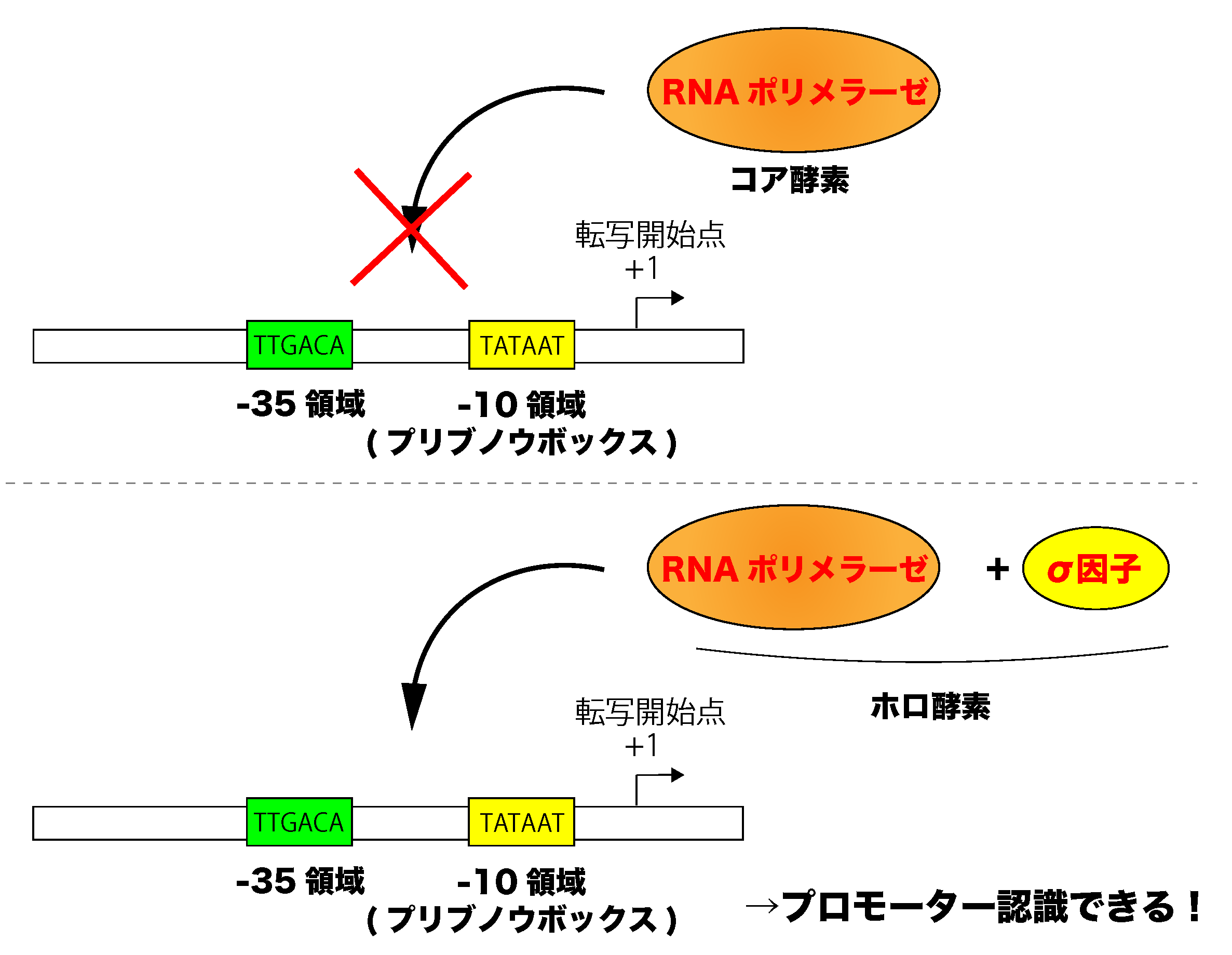

原核生物と真核生物の転写調節の仕組みの違い これまで「1)原核生物の転写調節の仕組み」と「3)真核生物の転写調節の仕組み」について学んできました。ここでは、真核生物と原核生物の転写調節の仕組みの違いについて、再確認していきましょう。 ①プロモーター配列の違い 原核生物のプロモーター配列には、「-10領域(プリブノウボックス)(TATAAT)」と「-35領域(TTGACA)」と呼ばれる共通のコンセンサス配列(共通配列)が存在します。 一方、真核生物のプロモーター配列には、「TATAボックス(TATAAAA ...

おすすめ本

おすすめ本-老化研究- 今、非常に注目を集めている研究分野の一つである『老化研究』に関連した図書を紹介します。 Why We Die(ホワイ・ウィ・ダイ) 老化と不死の謎に迫る 【内容紹介】私たちはなぜ死ぬのか? ノーベル賞学者が語る驚きの真実 ⇩2025年01月15日発行(New!!✨予約受付中) LIFESPAN(ライフスパン)―老いなき世界 【内容紹介】なぜ老化という現象が生物に備わったのか?「老化の情報理論」とは?なぜ老化を治療すべきなのか? ハーバード大学医学大学院の教授で老化研究 ...

実験医学 月刊(2024年) 【実験医学 月刊】の2024年の書籍を紹介します。 ⇩2024年12月20日発行(New!!✨) ⇩2024年11月20日発行 ⇩2024年10月18日発行 ⇩2024年9月20日発行 ⇩2024年8月20日発行 ⇩2024年7月19日発行 ⇩2024年6月20日発行 ⇩2024年5月20日発行 ⇩2024年4月19日発行 ⇩2024年3月19日発行 ⇩2024年2月20日発行 ⇩2024年1月19日発行

実験医学 月刊(2023年) 【実験医学 月刊】の2023年の書籍を紹介します。 ⇩2023年12月20日発行(New!!✨) ⇩2023年11月20日発行 ⇩2023年10月20日発行 ⇩2023年9月20日発行 ⇩2023年8月18日発行 ⇩2023年7月20日発行 ⇩2023年06月20日発行 ⇩2023年05月19日発行 ⇩2023年04月20日発行 ⇩2023年03月20日発行 ⇩2023年02月20日発行 ⇩2023年01月20日発行

実験医学 増刊(2024年) 【実験医学 増刊】の2024年の書籍を紹介します。 ⇩2024年12月02日発行(New!!✨) ⇩2024年10月18日発行 ⇩2024年09月05日発行 ⇩2024年07月19日発行 ⇩2024年06月05日発行 ⇩2024年04月19日発行 ⇩2024年03月05日発行 ⇩2024年01月19日発行 ⇩2023年12月05日発行 ⇩2023年10月20日発行 ⇩2023年09月05日発行 ⇩2023年07月20日発行 ⇩2023年06月05日発行 ⇩202 ...

実験医学 増刊(2023年) 【実験医学 増刊】の2023年の書籍を紹介します。 ⇩2023年12月05日発行 ⇩2023年10月20日発行 ⇩2023年09月05日発行 ⇩2023年07月20日発行 ⇩2023年06月05日発行 ⇩2023年04月20日発行 ⇩2023年03月17日発行 ⇩2023年01月20日発行

その他

プロの研究者も論文作成に使用!論文のFigure整理における『Abobe Illustrator』の利用:【研究者がもっていると便利なソフト⑥】

論文執筆にあたってのFigure整理ソフト:Adobe Illustrator【研究者がもっていると便利なソフト⑥】 今回は、これから研究をスタートする、あるいは研究を始めたばかりの大学の学部4回生、大学院生をはじめ、「研究者がもっていると便利なソフト⑥」として「Adobe Illustrator(イラストレーター)」というソフトを紹介したいと思います。 皆さんは、論文を書く際、図(Figure)をどのようにして整理していますか? 論文のFigure(図)を作る際のグラフ等の作成・整理においては、「Gra ...

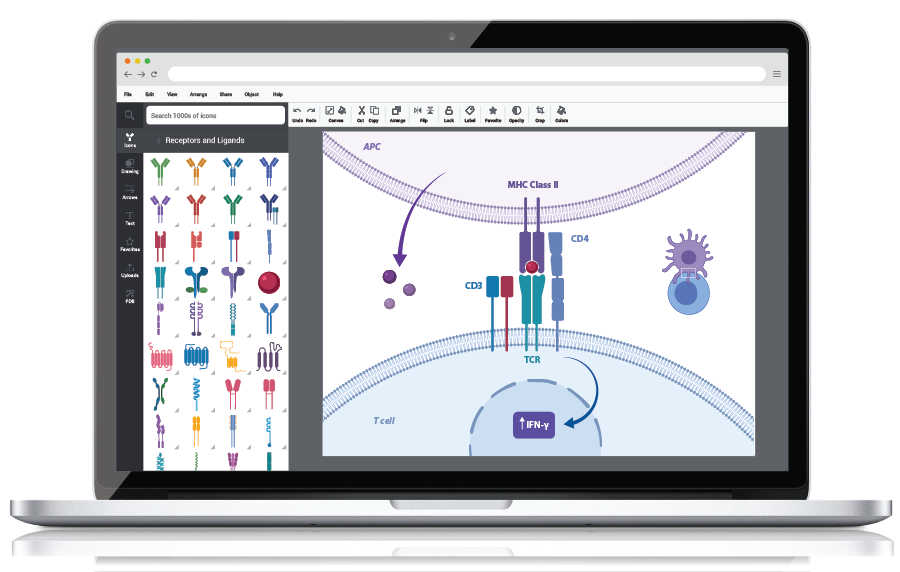

プロの研究者も使用している生命科学のイラストを活用しよう:BioRender【研究者がもっていると便利なソフト④】

プロの研究者も使用している生命科学のイラストを活用しよう:BioRender【研究者がもっていると便利なソフト④】 今回は、「研究者がもっていると便利なソフト④」として「BioRender(バイオレンダー)」というソフトを紹介したいと思います。 皆さんは、学会発表や論文などで使用するイラストをどのようにして作成していますか?あるいは、どのようなソフトを使用して作成していますか? Power Pointでしかイラストを作成したことがない方も多いのではないでしょうか? 一流の研究者などが使用しているイラスト作 ...

PDFに必要なすべての機能を搭載したソフト:Adobe Acrobat Pro【研究者がもっていると便利なソフト③】

PDFに必要なすべての機能を搭載したソフト:Adobe Acrobat Pro【研究者がもっていると便利なソフト③】 今回は、次回に引き続き、これから研究をスタートする、あるいは研究を始めたばかりの大学の学部4回生、大学院生をはじめ、「研究者がもっていると便利なソフト③」として「Adobe Acrobat Pro」というソフトを紹介したいと思います。 皆さんは、PDFを管理・編集・圧縮(ファイルサイズを縮小)・ページ番号の追加・PDFの分割・結合・PDF内文書の並び替えなど、PDFに必要なすべての機能を使 ...

論文作成や卒論・修論で使用したい文献管理ソフト:EndNote【研究者がもっていると便利なソフト②】

文献管理ソフト:EndNote【研究者がもっていると便利なソフト②】 今回は、次回に引き続き、これから研究をスタートする、あるいは研究を始めたばかりの大学の学部4回生、大学院生をはじめ、「研究者がもっていると便利なソフト②」として「EndNote(エンドノート)」というソフトを紹介したいと思います。 皆さんは、参考文献を管理・引用するためのソフト「EndNote(エンドノート)」をご存知ですか? 卒業論文や修士論文、さらには、査読ありの国際学術誌など、ジャーナル(雑誌)に論文を投稿する機会があれば、参 ...

論文や学会発表で使用するグラフ作成&統計解析ソフト:GraphPad Prism【研究者がもっていると便利なソフト①】

一流研究者も使用するグラフ作成&統計解析ソフト: GraphPad Prism【研究者がもっていると便利なソフト①】

学び

理系大学生がするべき英語の勉強法とは?(TOEIC 800を目指そう)

理系大学生がするべき英語の勉強法とは? 理系の大学生には、文系と比べて英語が苦手だなと感じる方が多いのではないでしょうか。『理系だから英語は必要ない』と考えている人も、中にはいらっしゃるかもしれません。しかしながら、それは今後、すごく損をしてしまう可能性があります。 理系の大学生では、大学3・4回生に進学するとともに、学術論文(いわゆる英語だけで書かれている論文)を読む機会が、格段に増えてくるのではないかと思います。(中には、2回生やそれ以前から読んでいる強者もいらっしゃるかもしれませんが… ...

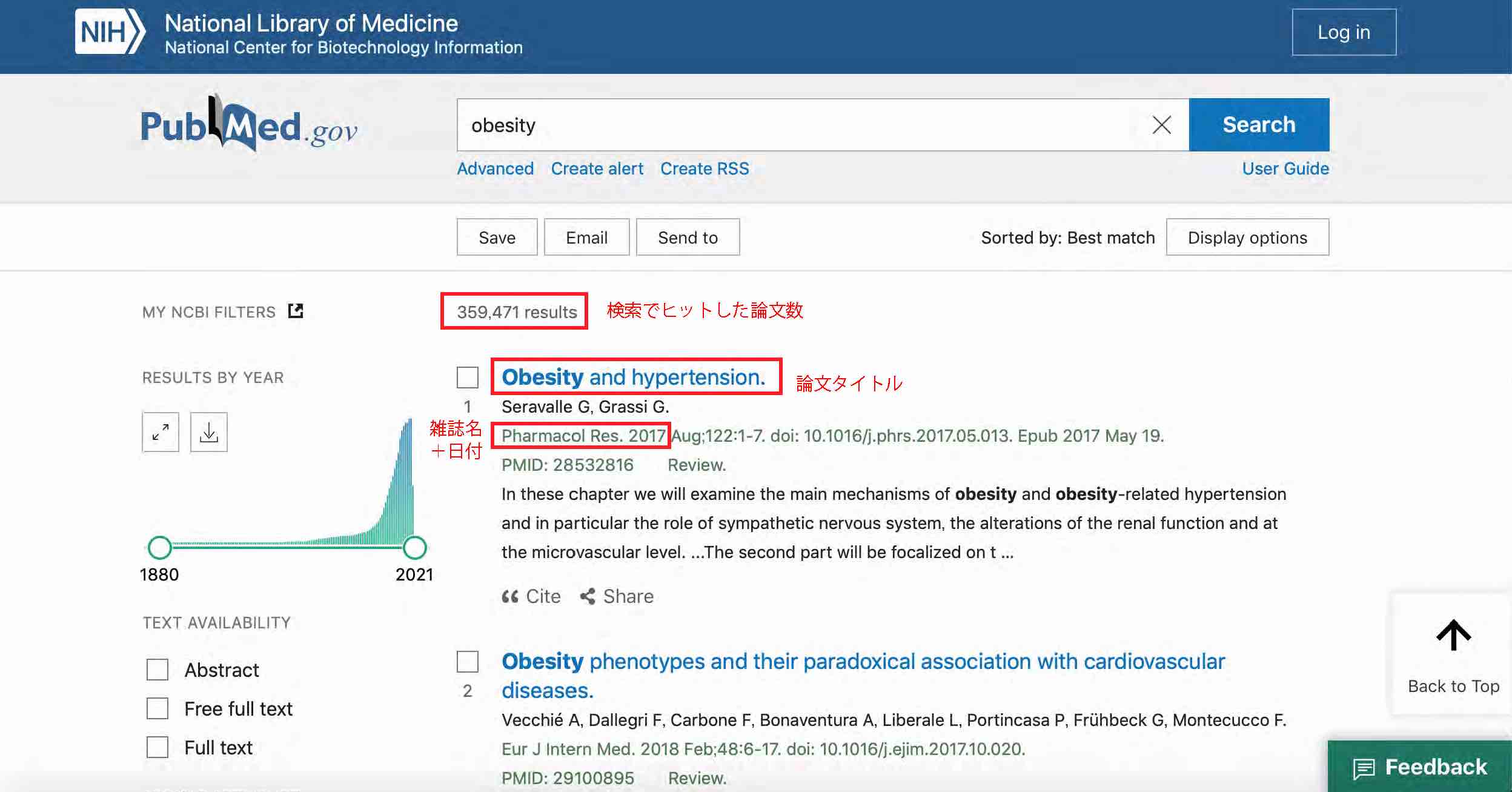

はじめての学術論文の探し方 ○初めて論文を読もうとしているけれど、論文の調べ方がわからない・・・ ○卒業研究のために背景知識を身に付けたいけれど、論文の調べ方がわからない・・・ ○インターネット上で検索できる便利な論文検索ツールを知りたい・・・ 皆さんは、「学術論文」をどのようにリサーチしているでしょうか。 これから学術論文を調べていきたいけれど、どのようにして調べれば良いのかわからないという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 今回は、そのような悩みを解決する手助けとして、これか ...

.png)

の流れ.jpg)

.png)

.png)