シグナル分子やシグナル伝達の考え方 ①細胞間シグナル伝達

ここでは、シグナル分子やシグナル伝達の考え方について学んでいきましょう。

1. シグナル伝達とは?

例えば、食事を摂取することによって血糖値が上昇したとき、膵β細胞から分泌されたインスリンは、骨格筋や脂肪組織などの標的細胞に作用し糖取り込みが促進されることによって、血糖値を低下させます。

これらの過程では、まず「血糖値が上昇した」という刺激を受容し、「インスリン」というホルモンの形で情報を伝達します(このように情報を伝達する物質をシグナル分子といいます)。

この情報が標的細胞に伝達されると、さらに細胞内でシグナルの伝達が連鎖反応のように生じて(このようにシグナルが急速に増幅していく様式をカスケードと呼びます)、最終的に「血糖値が低下する」という応答が起こります。

このとき、細胞が細胞外のシグナル分子を感知し、細胞内にその情報を伝えていく過程を特に、シグナル伝達といいます。

シグナル伝達の「クロストーク」とは?

2. シグナル伝達の3つの段階

シグナル伝達は、大きく分けて以下の3つの段階に分けられます。

①「細胞間シグナル伝達」

②「細胞におけるシグナル分子の受容(受容体による認識)」

③「細胞内シグナル伝達」

ここでは、①細胞間シグナル伝達について説明していきたいと思います。

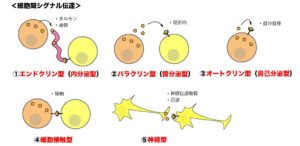

「細胞間シグナル伝達」の5つの様式

細胞間シグナル伝達には、大きく分けて以下の5種類の様式があります。

①エンドクリン型(内分泌型)

②パラクリン型(傍分泌型)

③オートクリン型(自己分泌型)

④細胞接触型

⑤神経型(シナプス型)

具体的に見ていきましょう。

エンドクリン型(内分泌型)

エンドクリン型

エンドクリン型(内分泌型)とは、細胞から分泌されたホルモンが血液を通って標的細胞まで運ばれるタイプのシグナル伝達の様式のことをいいます。

パラクライン型(傍分泌型)

パラクリン型

パラクリン型(傍分泌型)とは、細胞から分泌された物質が局所的に近隣した細胞に作用するタイプのシグナル伝達の様式のことをいいます。

オートクリン型(自己分泌型)

オートクリン型

オートクリン型(自己分泌型)とは、細胞から分泌された物質が自分自身に作用するタイプのシグナル伝達の様式のことをいいます。分泌様式としては、パラクリン型(傍分泌型)と同じです。

細胞接触型

細胞接触型

細胞接触型とは、接触しあった細胞同士がその細胞の表面に提示した物質を通じて情報を伝達するタイプのシグナル伝達の様式のことをいいます。(分泌型ではありません)

神経型(シナプス型)

神経型

神経型(シナプス型)とは、神経細胞のシナプスから神経伝達物質が放出されることによって、情報を迅速に伝達するタイプのシグナル伝達の様式のことをいいます。

細胞間シグナル伝達についてはこれで以上です。

次は「2)細胞におけるシグナル分子の受容(受容体による認識)」について学んでいきましょう。

-

-

2)細胞におけるシグナル分子の受容(受容体による認識)

細胞におけるシグナル分子の受容(受容体による認識) ここでは、細胞がどのようにして細胞外のシグナル分子を認識するのかについて学んでいきましょう。 1. 受容体の種類 細胞外のシグナル分子は、リガンド( ...

続きを見る

【参考】