第39回管理栄養士国家試験(23問目)

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

第39回【23問目】臨床検査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

(1) 動脈血ガス分析検査では、pH が測定される。

(2) ビリルビンは、血清たんぱく質である。

(3) 心電図の QRS 波は、心房の興奮を反映している。

(4) スパイロメトリは、経皮的酸素飽和度を調べる検査である。

(5) CT(コンピューター断層撮影)は、磁気を利用する検査である。

厚生労働省 第39回管理栄養士国家試験の問題(午前の部)(2025) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001428960.pdf

第39回【23問目】臨床検査に関する問題、解説スタート!

この問題の正解は、(1) 動脈血ガス分析検査では、pH が測定される。 です!

第39回【23問目】臨床検査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

⭕️(1) 動脈血ガス分析検査では、pH が測定される。

動脈血ガス分析検査では、血液が酸性かアルカリ性かを測る「pH」の値を調べることができます。

動脈血ガス分析検査は、血液中の酸素(PaO2)や二酸化炭素(PaCO2)の量、そして血液のpH(酸塩基平衡の状態)などを詳しく調べる検査です。

特にpHは、体の酸性・アルカリ性のバランスを示す重要な指標であり、呼吸器疾患や腎疾患、代謝性アシドーシス・アルカローシスなどの診断や病態把握に欠かせません。

この検査で得られる情報は、患者さんの呼吸状態や代謝状態を正確に評価するために非常に役立ちます。

✖️(2) ビリルビンは、血清たんぱく質である。

ビリルビンは、血液中の「色素」の一種で、古い赤血球が壊れたときにできるものです。たんぱく質ではありませんよ。黄疸の原因になることで有名です。

ビリルビンは、ヘモグロビン(赤血球の中にある色素タンパク質)が分解される過程で生成される「胆汁色素」の一種です。

主に肝臓で代謝され、最終的に便として体外に排泄されます。肝機能障害や溶血(赤血球が壊れること)があると、血液中のビリルビン濃度が上昇し、皮膚や眼が黄色くなる「黄疸」を引き起こします。ビリルビンはタンパク質ではなく、分子の構造としては色素に分類されます。

✖️(3) 心電図の QRS 波は、心房の興奮を反映している。

心電図の「QRS波」は、心臓のポンプの役割をする「心室」が興奮している様子を表しています。心房の興奮とは違いますよ。

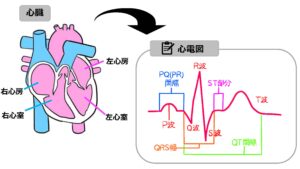

心電図は、心臓の電気的な活動を波形として記録する検査です。主な波形にはP波、QRS波、T波があります。

心電図のポイント

P波: 心臓の上部にある「心房」が興奮(収縮)する様子を反映しています。

QRS波: 心臓のポンプの主役である「心室」が興奮(収縮)する様子を反映しています。このQRS波の形や幅、リズムは、心室の活動に異常がないかを判断する上で非常に重要です。

T波: 興奮した心室が元の状態に戻る(再分極)様子を反映しています。 したがって、QRS波は心室の興奮を示しています。

✖️(4) スパイロメトリは、経皮的酸素飽和度を調べる検査である。

スパイロメトリは、息を吸ったり吐いたりする量や速さを測って、肺の働きを調べる検査です。指にクリップをつける「経皮的酸素飽和度」を測る検査とは違います。

スパイロメトリ(肺機能検査)

肺活量や1秒量(1秒間に吐き出せる空気の量)などを測定し、肺の空気の出し入れの能力(換気機能)を評価する検査です。ぜんそくやCOPDなどの呼吸器疾患の診断や病状の評価に用いられます。

経皮的酸素飽和度(SpO2)測定

パルスオキシメーターという機器を指先などに取り付け、光の吸収率から血液中のヘモグロビンがどれだけ酸素と結合しているか(酸素飽和度)を非侵襲的に測定する検査です。こちらは、呼吸状態が悪化しているかどうかを簡易的に判断するのに用いられます。

✖️(5) CT(コンピューター断層撮影)は、磁気を利用する検査である。

CT(シーティー)は、体を通り抜ける「X線」を使って体の輪切り画像を作る検査です。磁気を使うのは「MRI(エムアールアイ)」という別の検査ですよ。

CT

CT(Computed Tomography:コンピューター断層撮影): X線を使って体の内部を様々な角度から撮影し、コンピューターで画像を再構成することで、体の断面(輪切り)を高精度で表示する検査です。骨や出血、肺炎などの診断に優れています。

MRI

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像): 強い「磁気」と電波を利用して体内の水素原子の動きを画像化する検査です。放射線を使用しないため被ばくの心配がなく、脳や脊髄、関節などの軟部組織の病変の描出に優れています。

-

-

第39回【22問目】加齢・疾患に伴う変化に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(22問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【22問目】加齢・疾患に伴う変化に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 (1) テロメアは、細胞分裂を ...

続きを見る

-

-

第39回【24問目】治療に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(24問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【24問目】治療に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 (1) 発熱の患者に対する解熱鎮痛薬の投与は、 ...

続きを見る