第39回管理栄養士国家試験(52問目)

食べ物と健康

第39回【52問目】細菌性食中毒及びウイルス性食中毒に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。

(1) カンピロバクターによる食中毒の潜伏期間は、12 時間程度である。

(2) 腸管出血性大腸菌は、芽胞を形成する。

(3) 黄色ブドウ球菌の毒素は、煮沸処理では無毒化されない。

(4) リステリア属菌による食中毒の主症状は、神経麻痺である。

(5) ノロウイルスは、ヒトを介した二次感染はない。

厚生労働省 第39回管理栄養士国家試験の問題(午前の部)(2025) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001428960.pdf

第39回【52問目】細菌性食中毒及びウイルス性食中毒に関する問題、解説スタート!

この問題の正解は、(3) 黄色ブドウ球菌の毒素は、煮沸処理では無毒化されない。です!

第39回【52問目】細菌性食中毒及びウイルス性食中毒に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。

✖️(1) カンピロバクターによる食中毒の潜伏期間は、12 時間程度である。

カンピロバクターによる食中毒の潜伏期間は、もっと長くて、1~7日(平均2~5日)くらいです。

カンピロバクターは鶏肉などの動物の腸管に生息する細菌で、少量の菌でも食中毒を引き起こすことがあります。

潜伏期間が比較的長く、食中毒の原因が特定しにくい場合もあります。症状としては、下痢、腹痛、発熱などが挙げられます。

✖️(2) 腸管出血性大腸菌は、芽胞を形成する。

腸管出血性大腸菌は、菌の一部が硬い殻を作る「芽胞(がほう)」を形成しません。芽胞を作るのは一部の菌だけです。

芽胞とは

芽胞は、厳しい環境下(乾燥、熱、薬剤など)で菌が生き残るために形成する非常に耐久性の高い構造です。

ボツリヌス菌やセレウス菌などが芽胞を形成する代表的な細菌です。

腸管出血性大腸菌(O157など)は芽胞を形成しないため、加熱殺菌は有効ですが、少量の菌でも重篤な症状を引き起こすことが特徴です。

⭕️(3) 黄色ブドウ球菌の毒素は、煮沸処理では無毒化されない。

黄色ブドウ球菌が作る毒素は「エンテロトキシン」と呼ばれ、熱にとても強いので、煮沸しても毒性がなくなりません。

黄色ブドウ球菌は、人の皮膚や鼻腔などに常在している菌で、食品中で増殖する際にエンテロトキシンという毒素を産生します。

この毒素は100℃で30分加熱しても失活しないほどの耐熱性を持っています。

そのため、一度毒素が生成されてしまうと、加熱調理しても食中毒を防ぐことができません。予防には、食品の適切な温度管理と、調理者の衛生管理が重要です。

✖️(4) リステリア属菌による食中毒の主症状は、神経麻痺である。

リステリア菌による食中毒の主な症状は、インフルエンザに似た症状や、重症化すると髄膜炎や敗血症などです。神経麻痺は主な症状ではありません。

リステリア菌は、冷蔵庫のような低温環境でも増殖できる特徴を持つ細菌です。

健康な成人では軽症で済むことが多いですが、妊婦、乳幼児、高齢者、免疫機能が低下している人などでは、敗血症や髄膜炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。神経麻痺は、ボツリヌス菌による食中毒などの特徴的な症状です。

✖️(5) ノロウイルスは、ヒトを介した二次感染はない。

ノロウイルスは、感染者の嘔吐物や排泄物を介して、簡単に人から人へうつる(二次感染する)ウイルスです。

ノロウイルスは非常に感染力が強く、少量のウイルスでも感染が成立します。

感染者の吐物や糞便には大量のウイルスが含まれており、これらが乾燥して空気中に舞い上がったり、手や物に付着したりすることで、容易に人から人への感染(二次感染)が起こります。集団発生の多くは、この二次感染が原因で拡大します。

-

-

第39回【51問目】自然毒食中毒に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(51問目) 食べ物と健康 第39回【51問目】自然毒食中毒に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 (1) テトロドトキシンは、煮沸処理により無毒化される。 ( ...

続きを見る

-

-

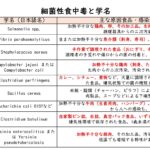

第39回【53問目】細菌性食中毒の原因菌の学名と主な原因食品の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(53問目) 食べ物と健康 第39回【53問目】細菌性食中毒の原因菌の学名と主な原因食品の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 (1) Campylobacter ...

続きを見る