第39回管理栄養士国家試験(76問目)

基礎栄養学

第39回【76問目】ビタミン D の栄養学的特徴と機能に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。

⑴ ビタミン D2 は、7─デヒドロコレステロールから合成される。

⑵ ビタミン D は、水酸化されることにより活性型となる。

⑶ ビタミン D は、腎臓で活性型に至る。

⑷ 活性型ビタミン D は、核内受容体と結合する。

⑸ 活性型ビタミン D は、カルシウム結合たんぱく質の合成を促進する。

第39回【76問目】ビタミンDの栄養的学特徴と機能に関する問題、解説スタート!

この問題の誤り(正解)は、(1) ビタミンD2は、7─デヒドロコレステロールから合成される。 です!

第39回【76問目】ビタミン D の栄養学的特徴と機能に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。

✖️⑴ ビタミン D2 は、7─デヒドロコレステロールから合成される。

ビタミンDにはD2とD3の2種類があり、それぞれ別の物質から作られます。これはその区別を問う問題です。

ビタミンD2とビタミンD3の違いについて

ビタミンD2

- 含む食品:植物性の食品(キノコ、酵母など)に含まれます。

- 生合成:キノコなどに含まれるプロビタミンD2であるエルゴステロールが、紫外線に当たることでビタミンD2へと変換されます

ビタミンD3

- 含む食品:動物性の食品(魚、卵黄など)に含まれるほか、ヒトの皮膚が紫外線(UVB)を浴びることで体内で合成されます。

- 体内での合成:皮膚の細胞にあるプロビタミンD3である7-デヒドロコレステロールが、日光の紫外線(UVB)を浴びることで、ビタミンD3へと変換されます。

選択肢の記述は、ビタミンD2とビタミンD3の合成前駆体が混同されています。したがって、この選択肢は誤りです。

⭕️⑵ ビタミン D は、水酸化されることにより活性型となる。

ビタミンDは、そのままでは十分に働けません。体内で2回の「水酸化」という化学変化を経て、やっと働ける「活性型」になります。

ビタミンDは、食事や紫外線で得られた後、肝臓と腎臓で段階的に水酸化されて、初めて生理活性を持つ活性型ビタミンD(1,25-ジヒドロキシビタミンD)になります。

⭕️⑶ ビタミン D は、腎臓で活性型に至る。

ビタミンDが「本番で活躍できる姿」に変わるのは、腎臓での最終ステップです。

ビタミンDはまず肝臓で1回目の水酸化を受け、その後、腎臓で2回目の水酸化を受けます。

この腎臓での水酸化によって、最も生理活性の高い1,25-ジヒドロキシビタミンDとなります。したがって、この選択肢は正しいです。

⭕️⑷ 活性型ビタミン D は、核内受容体と結合する。

活性型になったビタミンDは、細胞の核の中にある「受け取り口(受容体)」と結合して、遺伝子の働きをコントロールします。

ステロイドホルモンと同様に、活性型ビタミンDは細胞内の核内受容体と結合します。

この複合体が遺伝子の転写を調節し、特定のタンパク質の合成を促進することで、その生理作用を発揮します。

⭕️⑸ 活性型ビタミン D は、カルシウム結合たんぱく質の合成を促進する。

ビタミンDは、カルシウムを運んだり吸収したりするタンパク質をたくさん作るように働きかけます。

活性型ビタミンDは、小腸や腎臓の細胞の核内受容体に結合することで、カルシウム結合タンパク質(カルビンジンなど)の合成を促進します。

このタンパク質が、食事から摂取したカルシウムの吸収を助けたり、尿中のカルシウムの再吸収を促したりします。これがビタミンDの最も重要な働きの一つです。

ビタミンDの働きをまとめてみた

1. カルシウムとリンの吸収促進

ビタミンDの最大の働きは、小腸からのカルシウムとリンの吸収を促進することです。

食品から摂取したカルシウムは、そのままでは吸収されにくいですが、ビタミンDが体内で活性型(活性型ビタミンD:カルシトリオール)に変換されることで、腸管からの吸収率が飛躍的に高まります。

この作用により、血液中のカルシウム濃度が一定に保たれ、骨や歯の形成・維持が円滑に行われます。

2. 骨の形成と維持

吸収されたカルシウムとリンは、骨に沈着し、骨の石灰化を促します。

ビタミンDは、骨を破壊する破骨細胞と、骨を形成する骨芽細胞の働きを調整し、骨の新陳代謝(骨リモデリング)を正常に保つ役割も担います。

ビタミンDが不足すると、骨がもろくなり、小児ではくる病、成人では骨軟化症や骨粗鬆症の原因となります。

3. その他の働き

近年では、骨代謝以外にも様々な生理作用が注目されています。

免疫機能の調整:免疫細胞に作用し、免疫力を高めたり、過剰な炎症反応を抑えたりする働きがあると考えられています。

筋機能の維持:筋肉の収縮をサポートし、筋力の維持に寄与します。

生活習慣病の予防:糖尿病や心血管疾患、がんとの関連性も研究されています。

これらの働きは、国家試験でも出題される可能性が高いため、関連する疾病や栄養素(カルシウム、リン、ビタミンKなど)と合わせて学習しておくことが重要です。

-

-

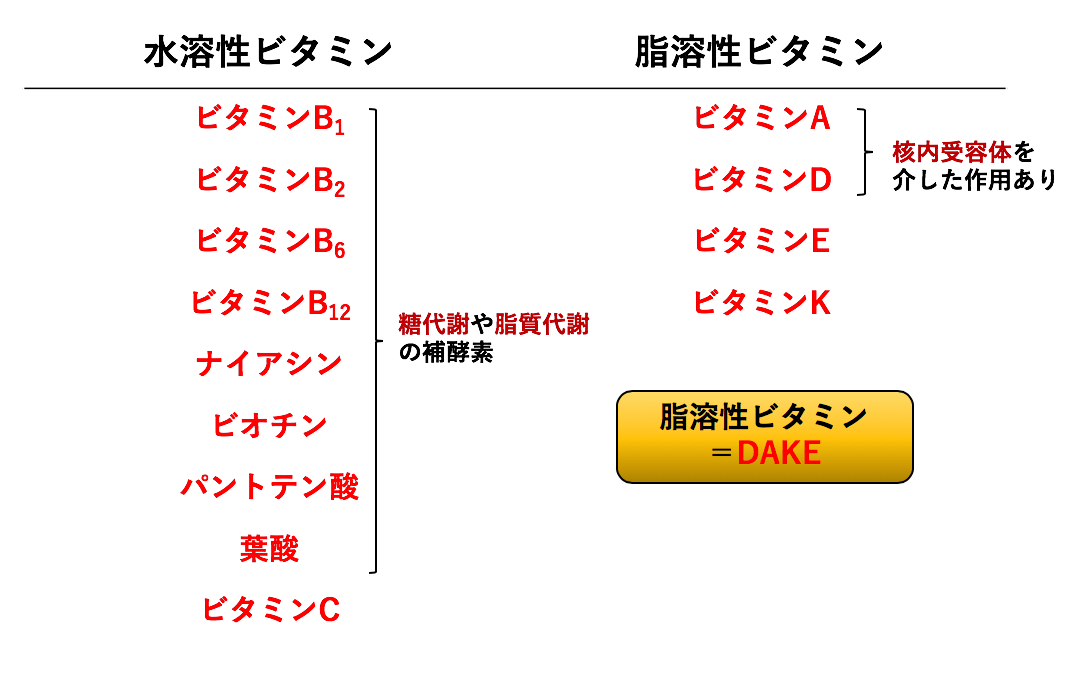

1)ビタミンの種類と性質

1.ビタミンとは ビタミンとは、生命活動に必須な微量栄養素のうち、体内で作ることができない(あるいは、必要量を体内で作ることができない)ため、体外から摂取する必要のある有機化合物のことをいいます。 ...

続きを見る

勉強のポイント

ビタミンDの代謝経路は、管理栄養士国家試験の定番テーマです。特に、ビタミンDの活性化プロセスを、肝臓と腎臓の役割を含めてしっかり理解しておきましょう。

ポイント

皮膚で紫外線 → ビタミンD3

肝臓で水酸化 → 25-ヒドロキシビタミンD

腎臓で水酸化 → 活性型ビタミンD(1,25-ジヒドロキシビタミンD)

この一連の流れを頭に入れておくと、関連問題にも対応しやすくなります。がんばってください!

-

-

第39回【75問目】たんぱく質・アミノ酸の体内代謝に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(75問目) 基礎栄養学 第39回【75問目】たんぱく質・アミノ酸の体内代謝に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。 ⑴ たんぱく質の摂取量が不足すると、窒素出 ...

続きを見る

-

-

第39回【77問目】ビタミンB群とその補酵素型の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(77問目) 基礎栄養学 第39回【77問目】ビタミンB群とその補酵素型の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 ⑴ ビタミン B1 ー ピリドキサールリン酸(PLP ...

続きを見る