第39回管理栄養士国家試験(38問目)

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

第39回【38問目】妊娠糖尿病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

(1) 50 g 経口ブドウ糖負荷試験で診断する。

(2) 空腹時血糖値 150 mg/dL で HbA1c 6. 5% の場合、妊娠糖尿病と診断できる。

(3) 妊娠 20 週以降には、耐糖能は改善する。

(4) 将来の2型糖尿病発症リスクである。

(5) 経口血糖降下薬を使用する。

厚生労働省 第39回管理栄養士国家試験の問題(午前の部)(2025) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001428960.pdf

第39回【38問目】妊娠糖尿病に関する問題、解説スタート!

この問題の正解は、(4) 将来の2型糖尿病発症リスクである。 です!

【38問目】妊娠糖尿病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ

✖️(1) 50 g 経口ブドウ糖負荷試験で診断する。

妊娠糖尿病の診断には、75g経口ブドウ糖負荷試験が使われます。

50gの試験は、スクリーニング(ふるい分け)のために使われることがありますが、診断には通常使いません。

妊娠糖尿病の診断は、日本糖尿病・妊娠学会の診断基準に基づき行われます。

主な診断方法として、75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)が用いられます。

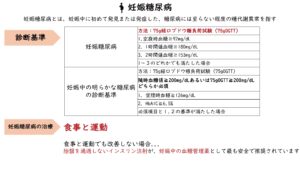

妊娠糖尿病の診断

| 妊娠糖尿病の診断基準 | 方法:75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT) |

| 1.空腹時血糖92mg/dL以上 | |

| 2.1時間値180mg/dL以上 | |

| 3.2時間値153mg/dL以上 | |

| 1〜3のどれかを1点以上を満たした場合 |

✖️(2) 空腹時血糖値 150 mg/dL で HbA1c 6. 5% の場合、妊娠糖尿病と診断できる。

妊娠中の血糖コントロールはとても厳しく見られます。

空腹時血糖値150mg/dLやHbA1c 6.5%という値は、明らかに糖尿病の診断基準を満たす、かなり高い血糖状態です。これは「妊娠糖尿病」ではなく、「妊娠中の明らかな糖尿病(Overtt Diabetes Mellitus in Pregnancy)」と診断されます。

妊娠中の高血糖は、大きく「妊娠糖尿病(GDM)」と「妊娠中の明らかな糖尿病(ODM)」に分けられます。

妊娠中の高血糖

妊娠糖尿病(GDM):妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至らない糖代謝異常のこと。診断基準は75gOGTTの基準値(上記参照)です。

妊娠中の明らかな糖尿病(ODM):妊娠中に糖尿病と診断される血糖値(非妊娠時の糖尿病診断基準に準ずる)が認められる場合です。

妊娠中の明らかな糖尿病の診断基準

| 妊娠中の明らかな糖尿病診断基準 | 方法:75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT) |

| **随時血糖値≧200mg/dLあるいは75gOGTT≧200mg/dLどちらか必須 | |

| 1. 空腹時血糖≧126mg/dL | |

| 2.HbA1C≧6.5% | |

| 必須項目と1.2の基準が満たした場合 |

75gOGTT 2時間値 ≥200 mg/dL この問題の空腹時血糖値150mg/dLやHbA1c 6.5%は、非妊娠時の糖尿病診断基準をすでに満たしているため、「妊娠中の明らかな糖尿病」に該当します。この場合は、妊娠糖尿病よりもさらに厳重な管理が必要です。

✖️(3) 妊娠 20 週以降には、耐糖能は改善する。

妊娠中は、お腹の赤ちゃんが成長するにつれて、胎盤からインスリンの働きを悪くするホルモンがたくさん出てきます。だから、妊娠20週以降は、むしろ血糖値が上がりやすくなって耐糖能は悪化する傾向にあります。

妊娠中期から後期(特に妊娠20週以降)にかけて、胎盤から分泌されるホルモン(ヒト胎盤性ラクトゲンHPL、プロゲステロン、エストロゲンなど)が増加します。これらのホルモンにはインスリン抵抗性を引き起こす作用があるため、母体のインスリンの効きが悪くなり(インスリン抵抗性の増大)、血糖値が上昇しやすくなります。このため、妊娠中期以降は、耐糖能が改善するどころか、むしろ「悪化」する傾向にあり、妊娠糖尿病が発症しやすくなります。

⭕️(4) 将来の2型糖尿病発症リスクである。

妊娠糖尿病になった方は、妊娠が終わって血糖値が正常に戻っても、将来的に2型糖尿病になるリスクが高いことがわかっています。だから、産後も生活習慣に気をつけることが大切です。

妊娠糖尿病と診断された女性は、出産後には血糖値が正常に戻ることが多いですが、インスリン抵抗性やインスリン分泌能の低下といった体質的な素因を持っていることが多く、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが非常に高いことが疫学研究で示されています。

出産後も定期的な血糖検査を受け、食生活や運動習慣に気を配ることで、2型糖尿病の発症を予防または遅らせることが重要になります。この点は、管理栄養士として産後のフォローアップ指導を行う上で特に重要な知識です。

✖️(5) 経口血糖降下薬を使用する。

妊娠中は、赤ちゃんへの影響を考えて、飲み薬の血糖降下薬は基本的に使いません。まずは食事療法と運動療法で血糖値をコントロールし、それでダメならインスリン注射を使うのが一般的です。

妊娠糖尿病の治療の基本は、まず食事療法と運動療法による生活習慣の改善です。これでも血糖コントロールが不十分な場合、薬剤による治療が検討されます。

しかし、ほとんどの経口血糖降下薬は胎盤を通過し、胎児に影響を及ぼす可能性があるため、原則として使用されません。

代わりに、胎盤を通過しないインスリン注射が、妊娠中の血糖管理薬として最も安全で推奨されています。メトホルミンやグリベンクラミドなど一部の経口薬は、選択的に使用されるケースもありますが、インスリンが第一選択薬です。

妊娠糖尿病のまとめ

-

-

第39回【37問目】骨粗鬆症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(37問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【37問目】骨粗鬆症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ (1) 男性に多い。 (2) 類骨が増加する ...

続きを見る

-

-

第39回【39問目】血液系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(39問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【39問目】血液系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ (1) ヒトのヘモグロビンは、2本 ...

続きを見る