第39回管理栄養士国家試験(77問目)

基礎栄養学

第39回【77問目】ビタミンB群とその補酵素型の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

⑴ ビタミン B1 ー ピリドキサールリン酸(PLP)

⑵ ビタミン B2 ー フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)

⑶ ビタミン B6 ー チアミン二リン酸(TDP)

⑷ ビオチン ー コエンザイム A(CoA)

⑸ 葉酸 ー メチルコバラミン

第39回【77問目】ビタミンB群とその補酵素型の組み合わせに関する問題、解説スタート!

この問題の正解は、(2) ビタミンB2 ー フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD) です!

第39回【77問目】ビタミンB群とその補酵素型の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

補酵素とは

補酵素は、酵素が働くために必要な、タンパク質以外の有機化合物です。

ビタミンを基にしたものが多く、酵素と協力して、体内の代謝反応をスムーズに進める役割を担っています。補酵素は、例えるなら「酵素の相棒」や「道具」のような存在です。

酵素と補酵素の関係

酵素は、体内の化学反応を速やかに進める「触媒」の役割を果たします。しかし、酵素単独ではその機能を発揮できないものが多く、そこで補酵素が必要になります。

アポ酵素とホロ酵素

アポ酵素: 補酵素と結合していない、酵素のタンパク質部分

ホロ酵素: アポ酵素と補酵素が結合して、活性をもった完全な酵素

補酵素の働き

補酵素は、酵素反応において、特定の物質(基質)から原子や電子を受け渡しする役割を担います。

例:ある酵素が、Aという物質から水素原子を取り除く反応を触媒するとします。このとき、酵素は水素原子を取り除くことはできますが、その水素原子をどこかに渡す必要があります。この「受け渡し役」を担うのが補酵素です。

補酵素が水素原子を受け取り、その水素原子を別の物質に渡すことで、反応が完結します。

✖️⑴ ビタミン B1 ー ピリドキサールリン酸(PLP)

ビタミンB1(チアミン)とは

・働き: 糖質の代謝に不可欠な補酵素(チアミンピロリン酸)として、エネルギー産生を助けます。脳や神経の働きを正常に保つ役割も担います。

・多く含まれる食品: 豚肉(特にヒレ肉・もも肉)、うなぎ、玄米、大豆製品、ナッツ類。

・欠乏症: 脚気、ウェルニッケ脳症

・ポイント:糖質の代謝に不可欠な補酵素なため、糖質を多く摂取する人ほど、必要量が増加します。

ビタミンB1の補酵素はチアミン二リン酸(TDP)です。ピリドキサールリン酸(PLP)は別のビタミンB群、ビタミンB6の補酵素です。

・ビタミンB1(チアミン)は、糖質代謝に関わる重要な補酵素、チアミン二リン酸(TDP)となります。

・ビタミンB6(ピリドキシン)が補酵素として働く形がピリドキサールリン酸(PLP)です。

PLPはアミノ酸代謝に深く関わっています。

したがって、この組み合わせは誤りです。

⭕️⑵ ビタミン B2 ー フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)

ビタミンB2(リボフラビン)とは

・働き: 脂質、糖質、タンパク質の代謝に関わる補酵素(FAD、FMN)として、エネルギー代謝をサポートします。皮膚や粘膜の健康維持にも重要で、「発育のビタミン」とも呼ばれます。

・多く含まれる食品: レバー(牛・豚・鶏)、牛乳・乳製品、卵、うなぎ、納豆、のり。

・欠乏症: 口角炎、口内炎、舌炎、脂漏性皮膚炎など。

ビタミンB2の補酵素はフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)です。これは正しい組み合わせです。

ビタミンB2(リボフラビン)は、体内でフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)やフラビンモノヌクレオチド(FMN)という補酵素に変換されます。

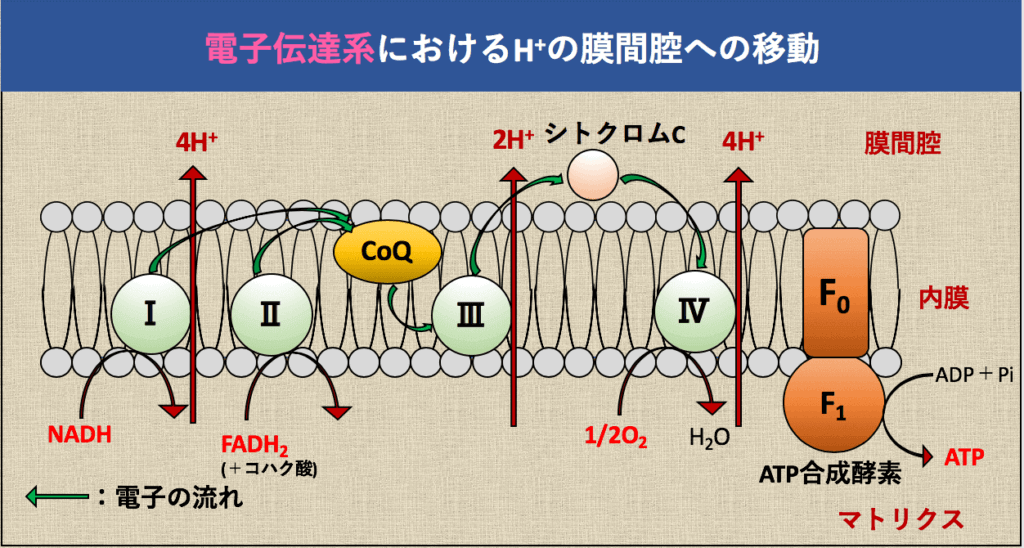

FADやFMNは、電子伝達系など、生体内の酸化還元反応で重要な働きをします。したがって、この組み合わせは正しいです。

-

-

1)電子伝達系の役割とプロトン勾配

好気呼吸では「解糖→クエン酸回路→電子伝達系」を経由してエネルギー(ATP)を生み出しています。今回は、解糖とクエン酸回路で生じたNADHやFADH2が、どのようにして電子伝達系でのプロトン勾配の形成 ...

続きを見る

✖️⑶ ビタミン B6 ー チアミン二リン酸(TDP)

ビタミンB6(ピリドキシン)とは

・働き: アミノ酸の代謝に中心的な役割を果たす補酵素(ピリドキサールリン酸)として働きます。神経伝達物質の合成や免疫機能の維持にも関わります。

・多く含まれる食品: 魚類(かつお、まぐろ)、レバー、肉類、バナナ、にんにく、玄米。

・欠乏症: 皮膚炎、貧血、けいれんなど

・ポイント:アミノ酸代謝に必須なためタンパク質を多く摂取する人ほど、必要量が増えます。

ビタミンB6の補酵素はピリドキサールリン酸(PLP)です。チアミン二リン酸(TDP)はビタミンB1の補酵素です。

⑴の解説と同様に、この組み合わせは逆になっています。

ビタミンB6(ピリドキシン)はピリドキサールリン酸(PLP)に、ビタミンB1(チアミン)はチアミン二リン酸(TDP)になります。したがって、この組み合わせは誤りです。

✖️⑷ ビオチン ー コエンザイム A(CoA)

ビオチン(ビタミンB7、ビタミンH)とは

・働き: 糖質、脂質、アミノ酸の代謝に関わるカルボキシラーゼという酵素の補酵素として働きます。この酵素は、炭素を結合させる反応を触媒する重要な役割を担っています。皮膚や粘膜の健康維持、髪の毛や爪の生成にも関与します。

・多く含まれる食品: レバー、卵黄、ナッツ類、豆類(大豆、納豆)、きのこ類(まいたけ、しいたけ)。腸内細菌によっても一部が合成されます。

・欠乏症: まれですが、皮膚炎(落屑性の皮疹)、脱毛、食欲不振、うつ症状、筋肉痛など。卵白に含まれるアビジンというタンパク質は、ビオチンの吸収を妨げるため、生卵の過剰摂取は欠乏症の原因となる可能性があります。

コエンザイムA(CoA)は、パントテン酸が補酵素として働く形です。

ビオチンは、カルボキシラーゼという酵素の補酵素として、炭酸固定反応に関わります。補酵素型はビオシチンです。

カルボキシラーゼによる反応

ビオチンを補酵素とする酵素、カルボキシラーゼは、特定の物質にCO2(実際は炭酸水素イオン)を結合させる反応を触媒します。

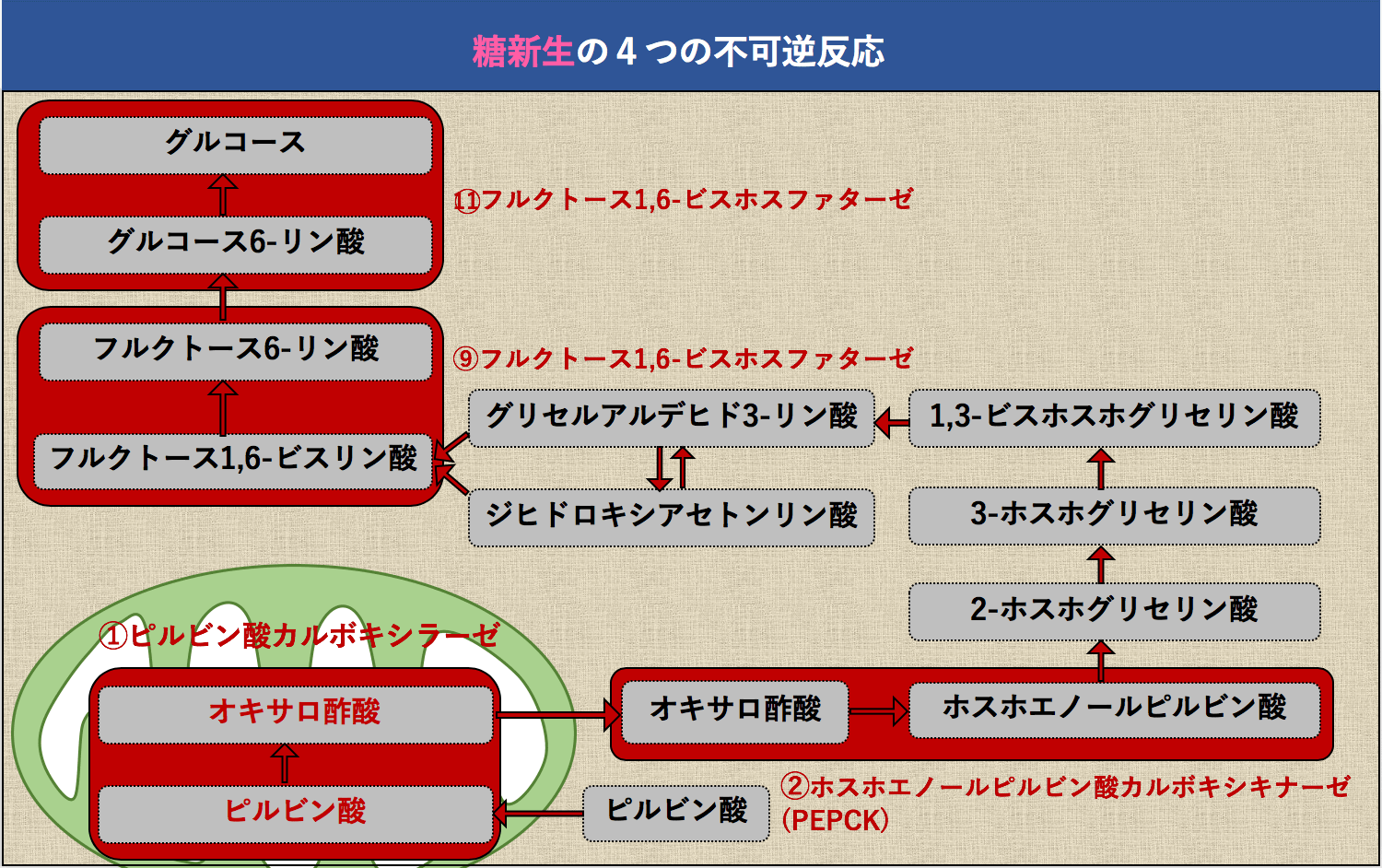

- 例1: ピルビン酸カルボキシラーゼは、ピルビン酸をオキサロ酢酸に変換し、糖新生やクエン酸回路に関与します。

- 例2: アセチルCoAカルボキシラーゼは、コレステロール合成の初期段階で働きます。

-

-

3)糖新生の調節

今回は糖新生の調節について学んでいきましょう。 糖新生の調節段階も主に不可逆反応にありますので、どの反応が不可逆反応であったかを確認しながら解説していきます。 1.糖新生の調節 糖新生の不可逆反応 ま ...

続きを見る

-

-

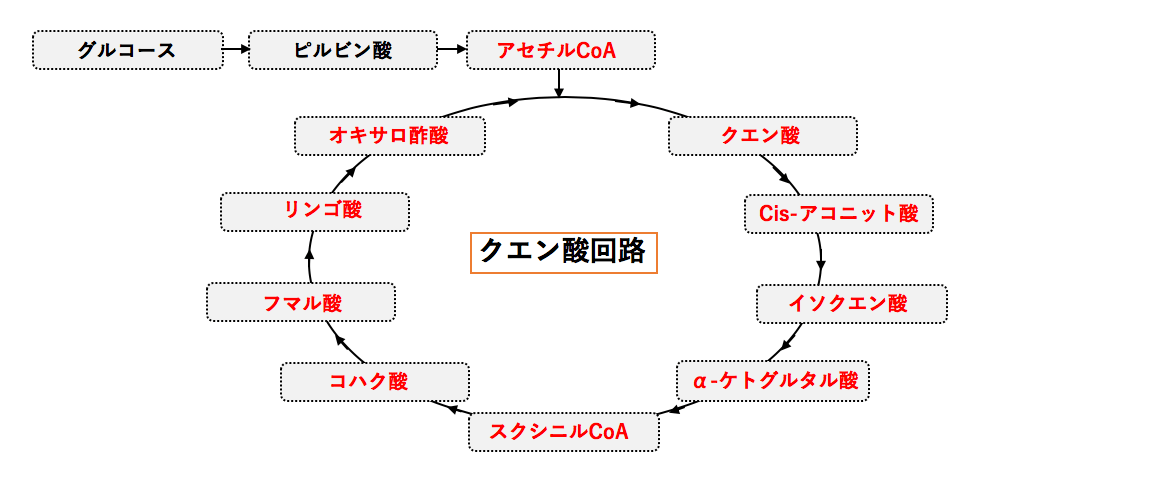

1)クエン酸回路の役割

クエン酸回路は、解糖によって生じたピルビン酸や脂質の分解によって生じた脂肪酸などから、電子伝達系で利用可能なNADHやFADH2を生み出す代謝経路として重要な役割を果たしていますが、エネルギー生成以外 ...

続きを見る

-

-

4)コレステロール合成

コレステロール合成 「3)リポタンパク質と脂質の輸送」では、コレステロールの構造と性質について学びました。ここでは、コレステロールが細胞内でどのようにして合成されているのかを確認していきましょう。 3 ...

続きを見る

パントテン酸は、アセチルCoAなど、エネルギー代謝の様々な場所で活躍する重要な補酵素、コエンザイムA(CoA)の構成成分です。

したがって、この組み合わせは誤りです。

✖️⑸ 葉酸 ー メチルコバラミン

葉酸とは

働き: 核酸(DNAやRNA)やアミノ酸の合成に必要な補酵素(テトラヒドロ葉酸)として働きます。特に細胞分裂が活発な胎児の正常な発育に不可欠であり、妊娠を希望する女性や妊婦は積極的に摂取することが推奨されています。

多く含まれる食品: 葉物野菜(ほうれん草、ブロッコリー)、いちご、アボカド、レバー、豆類。

欠乏症: 巨赤芽球性貧血。

葉酸の補酵素はテトラヒドロ葉酸です。メチルコバラミンはビタミンB12の補酵素です。

ビタミンB12(コバラミン)は、メチルコバラミンやアデノシルコバラミンとして、葉酸の代謝や赤血球の成熟に関わります。

したがって、この組み合わせは誤りです。

ポイント

ビタミンB群は、それぞれが異なる補酵素型となって、様々な代謝経路で重要な役割を果たします。特に、「ビタミン名」と「補酵素名」をセットで覚えることが、この手の問題を解く鍵となります

| ビタミン名 | 補酵素名 | 主な働き |

| B1(チアミン) | チアミン二リン酸(TDP) | 糖質代謝、TCAサイクル |

| B2(リボフラビン) | フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD) | 酸化還元反応、電子伝達系 |

| B6(ピリドキシン) | ピリドキサールリン酸(PLP) | アミノ酸代謝 |

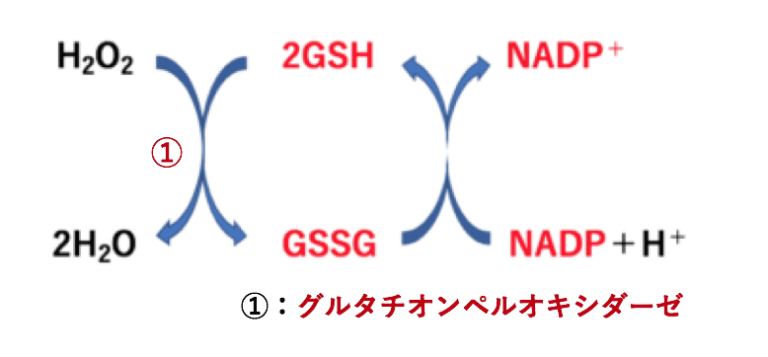

| ナイアシン | ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+) | 酸化還元反応 |

| パントテン酸 | コエンザイムA(CoA) | エネルギー代謝(アセチルCoA) |

| ビオチン | ビオシチンなど | 脂肪酸合成、糖新生 |

| 葉酸 | テトラヒドロ葉酸(THF) | 核酸合成、アミノ酸代謝 |

| B12(コバラミン) | メチルコバラミンなど | 葉酸代謝、赤血球成熟 |

-

-

第39回【76問目】ビタミン D の栄養学的特徴と機能に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(76問目) 基礎栄養学 第39回【76問目】ビタミン D の栄養学的特徴と機能に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。 ⑴ ビタミン D2 は、7─デヒドロコ ...

続きを見る

-

-

第39回【78問目】ミネラルとそれを構成成分とする酵素の組合せである。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(78問目) 基礎栄養学 第39回【78問目】ミネラルとそれを構成成分とする酵素の組合せである。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。 ⑴ 鉄 ー セルロプラスミン ⑵ 亜鉛 ー ...

続きを見る