第39回管理栄養士国家試験(75問目)

基礎栄養学

第39回【75問目】たんぱく質・アミノ酸の体内代謝に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。

⑴ たんぱく質の摂取量が不足すると、窒素出納が正になる。

⑵ たんぱく質の摂取量が不足すると、ビタミン B6 の必要量が増加する。

⑶ たんぱく質の摂取量が増加すると、尿中尿素量が減少する。

⑷ たんぱく質を過剰に摂取すると、アミノ酸の異化が抑制される。

⑸ エネルギー摂取量が不足すると、たんぱく質の必要量が増加する。

第39回【75問目】たんぱく質・アミノ酸の体内代謝に関する問題、解説スタート!

この問題の正解は、(5) エネルギー摂取量が不足すると、たんぱく質の必要量が増加する。 です!

第39回【75問目】たんぱく質・アミノ酸の体内代謝に関する記述である。 最も適当なのはどれか。1つ選べ。

✖️⑴ たんぱく質の摂取量が不足すると、窒素出納が正になる。

たんぱく質の摂取が足りないと、体内のたんぱく質が分解されるため、窒素の出入りはマイナスになります。

窒素出納(窒素平衡)は、体内に取り込まれる窒素量(主に食事のたんぱく質由来)と、体外に排出される窒素量(尿や糞便中)のバランスのことです。

正と負の窒素出納とは

正の窒素出納: たんぱく質の摂取量 > 排泄量。成長期や妊娠期など、体たんぱく質が合成されるときにみられます。

負の窒素出納: たんぱく質の摂取量 < 排泄量。たんぱく質の摂取不足、飢餓、病気などで体たんぱく質が分解されるときにみられます。

たんぱく質の摂取量が不足すると、体内のたんぱく質を分解してアミノ酸を補おうとするため、窒素の排出量が増加し、窒素出納は負になります。

したがって、この選択肢は誤りです。

✖️⑵ たんぱく質の摂取量が不足すると、ビタミン B6 の必要量が増加する。

ビタミンB6は、アミノ酸の代謝に不可欠なビタミンです。

たんぱく質の摂取が不足すると、アミノ酸の代謝量も減るため、ビタミンB6の必要量は減少します。

ビタミンB6は、アミノ酸の分解や合成など、たんぱく質・アミノ酸代謝の様々な反応で補酵素として働きます。

アミノ酸代謝が活発(たんぱく質摂取量が増加する)なほど、ビタミンB6の必要量も増えます。

つまり今回のたんぱく質摂取量が不足すると、アミノ酸代謝も低下するため、ビタミンB6の必要量も減少します。よってこの選択肢は誤りです。

✖️⑶ たんぱく質の摂取量が増加すると、尿中尿素量が減少する。

たんぱく質を多く摂ると、余分なアミノ酸が分解され、最終的に尿素として排出されます。したがって、尿中の尿素量は増加します。

過剰なたんぱく質を摂取すると、余ったアミノ酸は分解されます。

この分解過程で生じるアンモニアは、毒性が高いため、肝臓で尿素に変換されます。この尿素は腎臓から尿として排泄されます。

したがって、たんぱく質摂取量が増加すると、尿中尿素量は増加します。この選択肢は誤りです。

-

-

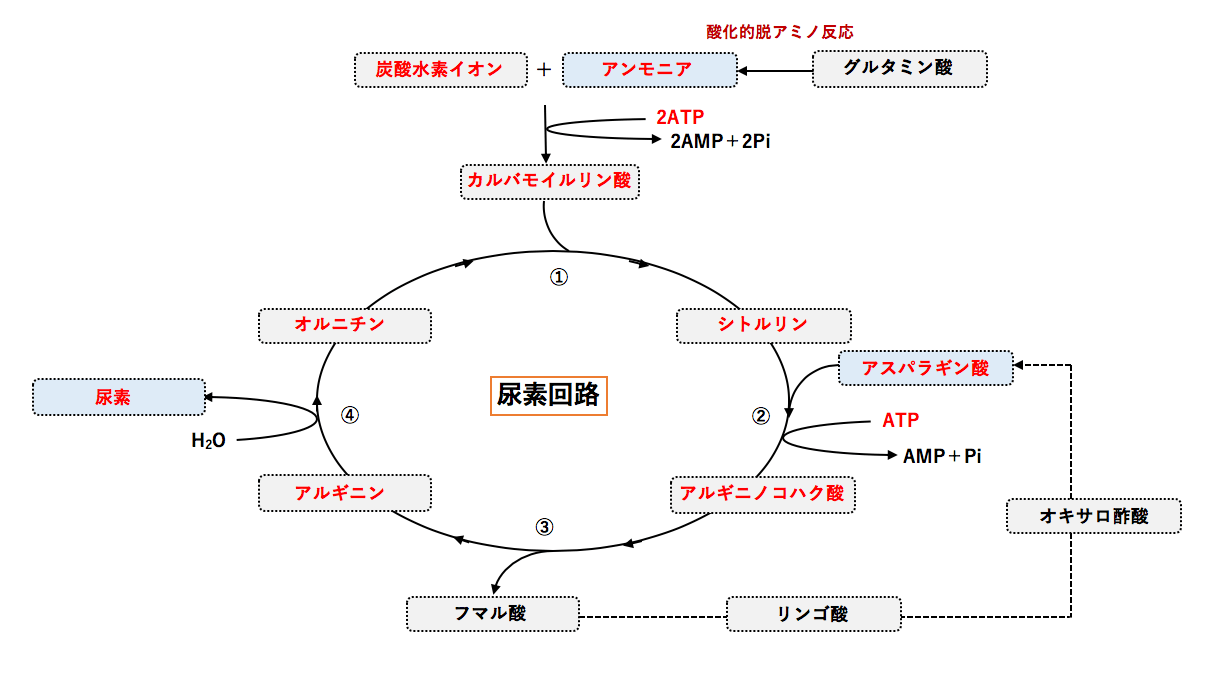

3)尿素回路

1.尿素回路とは 尿素回路とは、有毒なアンモニアを無毒な尿素へと変換するための代謝回路のことで、肝細胞のミトコンドリアと細胞質に存在しています。 「2)グルタミン酸とグルタミンを介したアンモニアの ...

続きを見る

✖️⑷ たんぱく質を過剰に摂取すると、アミノ酸の異化が抑制される。

たんぱく質を摂りすぎると、余分なアミノ酸は「異化(分解)」されてエネルギー源や他の物質に変換されます。異化は抑制されず、むしろ促進されます。

異化とは、複雑な物質を単純な物質に分解する代謝のことです。

たんぱく質を過剰に摂取すると、体が必要とする量を超えたアミノ酸は、たんぱく質の合成には使われず、分解(異化)されます。

この過程で生じた炭素骨格は、グルコースや脂肪酸に変換され、エネルギー源として利用されたり、体脂肪として蓄えられたりします。したがって、たんぱく質の過剰摂取は異化を抑制するのではなく、促進します。この選択肢は誤りです。

ポイント

・異化(分解): たんぱく質→アミノ酸→尿素(排出)、グルコース/脂肪酸(エネルギー)

・同化(合成): アミノ酸→体たんぱく質

⭕️⑸ エネルギー摂取量が不足すると、たんぱく質の必要量が増加する。

体がエネルギー不足になると、たんぱく質を分解してエネルギーとして使ってしまうため、体たんぱく質を維持するためには、より多くのたんぱく質が必要になります。

私たちの体は、まず①糖質や②脂質を主要なエネルギー源として利用します。しかし、エネルギー摂取量が不足すると、体はエネルギーを確保するために、③筋肉などの体たんぱく質を分解してアミノ酸を取り出し、それをエネルギー源として利用します。

この現象を『たんぱく質節約作用の消失』といいます。このため、体たんぱく質の分解を防ぎ、維持するためには、通常よりも多くのたんぱく質を摂取する必要があるのです。したがって、この選択肢は正しいです。

ポイント

この問題は、たんぱく質・アミノ酸代謝における「異化」と「同化」のバランス、そしてエネルギーとの関係を理解することが重要です。

ポイント

異化(分解): たんぱく質→アミノ酸→尿素(排出)、グルコース/脂肪酸(エネルギー)

同化(合成): アミノ酸→体たんぱく質

特に、エネルギーが不足するとたんぱく質がエネルギー源として使われてしまう「たんぱく質節約作用」の概念は、栄養学の基本的な知識として非常に重要です。この知識をしっかりと身につけておきましょう。がんばってください!

-

-

第39回【74問目】脂肪酸および脂肪酸由来の生理活性物質に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(74問目) 基礎栄養学 第39回【74問目】脂肪酸および脂肪酸由来の生理活性物質に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。 ⑴ オレイン酸は、一価不飽和脂肪酸で ...

続きを見る

-

-

第39回【76問目】ビタミン D の栄養学的特徴と機能に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(76問目) 基礎栄養学 第39回【76問目】ビタミン D の栄養学的特徴と機能に関する記述である。 誤っているのはどれか。1つ選べ。 ⑴ ビタミン D2 は、7─デヒドロコ ...

続きを見る