第39回管理栄養士国家試験(37問目)

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

第39回【37問目】骨粗鬆症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ

(1) 男性に多い。

(2) 類骨が増加する。

(3) 脆弱性骨折がない時の診断基準は、骨密度が若年成人平均値(YAM)の 60%未満である。

(4) 小児に発症した骨粗鬆症をくる病という。

(5) 糖質コルチコイド過剰により発症する。

厚生労働省 第39回管理栄養士国家試験の問題(午前の部)(2025) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001428960.pdf

第39回【1問目】骨粗鬆症に関する問題、解説スタート!

この問題の正解は、(5) 糖質コルチコイド過剰により発症する。です!

【37問目】骨粗鬆症に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ

✖️(1) 男性に多い。

骨粗鬆症は、女性に圧倒的に多い病気です。特に、閉経後の女性はホルモンの影響で骨が弱くなりやすいからです。

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症は、骨密度が低下し、骨の質も悪くなることで、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。特に閉経後の女性に多く見られ、加齢とともにリスクが高まります。自覚症状がないまま進行することが多いため、「沈黙の病気」とも呼ばれます。

女性ホルモン(エストロゲン)には骨が壊れるのを抑える働きがありますが、閉経するとこのホルモンが急激に減るため、女性は男性に比べて骨粗鬆症になりやすいとされています。実際、骨粗鬆症患者の約8割が女性であり、特に閉経後の女性に多く見られます。

✖️(2) 類骨が増加する。

類骨(るいこつ)というのは、まだ石灰化していない、骨の赤ちゃんのような部分です。

骨は、コラーゲンなどの有機成分(類骨)にリン酸カルシウムなどの無機成分が沈着して石灰化することで、硬く丈夫な構造になります。

骨粗鬆症では、骨の量は全体的に減りますが、類骨が増えるわけではありません。類骨が増えるのは、骨軟化症などの別の病気でみられます。

骨粗鬆症では、骨吸収(骨が壊されること)と骨形成(骨が作られること)のバランスが崩れ、骨全体の量が減少します。

しかし、類骨そのものの増加が見られるわけではありません。類骨の増加は、ビタミンD欠乏などによる「骨軟化症」や「くる病」(小児の場合)で特徴的に見られる所見です。

✖️(3) 脆弱性骨折がない時の診断基準は、骨密度が若年成人平均値(YAM)の 60%未満である。

骨粗鬆症の診断基準は、骨密度が「若年成人平均値(YAM)」の70%未満の場合です。60%未満ではありません。骨密度が低すぎると、ちょっとしたことで骨折しやすくなります。

日本骨粗鬆症学会の診断基準によると、脆弱性骨折(軽い外力で起こる骨折)がない場合、骨密度(腰椎や大腿骨近位部)が「YAM(Young Adult Mean:20~44歳の健康な若年成人平均値)」の70%未満である場合に骨粗鬆症と診断されます。

脆弱性骨折とは

「立った高さからの転倒、あるいはそれ以下の弱い外力で発生した骨折」と定義されます。

骨粗鬆症の診断

| 診断カテゴリ | 基準となる条件 | 診断結果 |

| A. 脆弱性骨折がある場合 | 1. 椎体骨折(背骨の骨折)または大腿骨近位部骨折(太ももの付け根の骨折)がある。(注:これらの骨折自体が骨がもろいことを示すため、骨密度によらず診断されます。) |

骨粗鬆症と診断

|

| 2. 上記以外の脆弱性骨折(例:手首、上腕骨など)がある。かつ、骨密度がYAM(若年成人平均値)の80%未満 | ||

| B. 脆弱性骨折がない場合 | 骨密度がYAM(若年成人平均値)の70%以下または、Tスコアが-2.5SD以下 | |

| 参考 | 骨密度がYAMの70%より大きく80%未満 または、Tスコアが-2.5SDより大きく-1.0SD未満 | 骨量減少(骨減少症)と分類(骨粗鬆症予備軍の状態) |

これは、骨密度が低いほど骨折のリスクが高まるため、治療介入の目安として設定されています。60%未満はさらに重度の骨量減少を示します。

✖️(4) 小児に発症した骨粗鬆症をくる病という。

小児の骨粗鬆症と「くる病」は、どちらも骨の問題ですが、違う病気です。くる病はビタミンDが足りなくて骨が軟らかくなる病気で、骨粗鬆症は骨がスカスカになる病気です。

骨粗鬆症とくる病の違い

骨粗鬆症:骨密度が低下し、骨構造が劣化することで、骨が脆くなる病気です。小児期にも、先天性の疾患や特定の薬剤の使用などにより「小児骨粗鬆症」が発症することはありますが、これは大人と同じく骨量の減少が特徴です。

くる病(Rickets):主にビタミンDの欠乏や代謝異常により、骨の石灰化が不十分になることで、骨が軟らかくなり、変形が生じる小児期の疾患です。骨量が減るというよりは、骨の石灰化不良が特徴です。

このように、両者は骨の病気ですが、その病態や原因が異なります。

⭕️(5) 糖質コルチコイド過剰により発症する。

ステロイド薬(糖質コルチコイド)を長い期間たくさん使うと、骨を作る働きが抑えられたり、骨が壊れるのが速くなったりして、骨粗鬆症になってしまうことがあります。これを「ステロイド性骨粗鬆症」と言います。

糖質コルチコイド(ステロイドホルモン)は、抗炎症作用や免疫抑制作用があるため、様々な疾患の治療に広く用いられます。

しかし、長期間にわたる過剰な投与は、骨代謝に悪影響を及ぼし、骨粗鬆症を引き起こすことが知られています。

そのメカニズムとしては、骨芽細胞(骨を作る細胞)の機能低下、破骨細胞(骨を壊す細胞)の活性化、カルシウムの腸管吸収抑制、腎臓からのカルシウム排泄促進などが挙げられます。これにより、骨の形成が抑制され、骨吸収が亢進することで骨密度が低下し、骨折リスクが高まります。これを「ステロイド性骨粗鬆症」と呼び、重要な二次性骨粗鬆症の一つです。

-

-

第39回【36問目】平滑筋に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(36問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【36問目】平滑筋に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ (1) 細胞は円柱形である。 (2) 横紋が観 ...

続きを見る

-

-

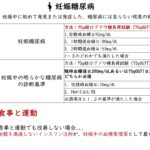

第39回【38問目】妊娠糖尿病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(38問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【38問目】妊娠糖尿病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 (1) 50 g 経口ブドウ糖負荷試験で ...

続きを見る