第39回管理栄養士国家試験(39問目)

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

第39回【39問目】血液系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ

(1) ヒトのヘモグロビンは、2本のグロビンからなる二量体である。

(2) ヘモグロビンと酸素の親和性は、ヘモグロビンと一酸化炭素の親和性よりも高い。

(3) 還元ヘモグロビン濃度が上昇すると、チアノーゼが出現する。

(4) エリスロポエチンは、白血球の成熟を促す。

(5) プラスミンは、凝固因子である。

厚生労働省 第39回管理栄養士国家試験の問題(午前の部)(2025) .

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001428960.pdf

第39回【39問目】血液系の構造と機能に関する問題、解説スタート!

この問題の正解は、(3) 還元ヘモグロビン濃度が上昇すると、チアノーゼが出現する。 です!

第39回【39問目】血液系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ

✖️(1) ヒトのヘモグロビンは、2本のグロビンからなる二量体である。

ヒトのヘモグロビンは、実は4本のグロビン鎖からできています。だから、二量体じゃなくて四量体なんです。

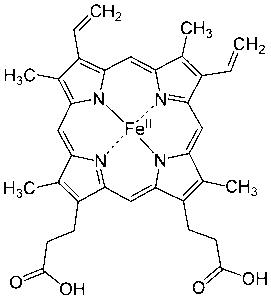

ヘモグロビンは、αグロビン鎖が2本とβグロビン鎖が2本の、計4本のグロビン鎖が「ヘム」という鉄を含む色素と結合した構造をしています。このヘムの部分が酸素とくっつく場所なんですよ。

✖️(2) ヘモグロビンと酸素の親和性は、ヘモグロビンと一酸化炭素の親和性よりも高い。

ヘモグロビンは、酸素よりも一酸化炭素のほうがはるかに好き(親和性が高い)なんです。

ヘモグロビンと一酸化炭素の親和性は、酸素のなんと200〜250倍も高いと言われています。

だから、一酸化炭素があると、酸素よりも先にヘモグロビンとがっちり結合してしまって、酸素を運べなくなっちゃうんです。これが一酸化炭素中毒が怖い理由ですね。

⭕️(3) 還元ヘモグロビン濃度が上昇すると、チアノーゼが出現する。

還元ヘモグロビン(酸素と結合していないヘモグロビン)が増えると、皮膚や粘膜が青紫色になります。これが「チアノーゼ」です。

血液が酸素を豊富に含んでいると鮮やかな赤色をしていますが、酸素が少ない還元ヘモグロビンが多くなると、暗い赤色(または青紫色)に見えます。

特に唇や指先、爪など、血流が見えやすい部分に現れやすいですよ。

✖️(4) エリスロポエチンは、白血球の成熟を促す。

エリスロポエチンは、白血球じゃなくて赤血球の成熟を促すホルモンです。

エリスロポエチンは主に腎臓から分泌されるホルモンで、骨髄に働きかけて赤血球を作るのを助けます。

白血球の成熟を促すのは、顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)など、別のサイトカインです。

✖️(5) プラスミンは、凝固因子である。

プラスミンは、血液を固める凝固因子とは逆で、固まった血液(血栓)を溶かす「線溶(せんよう)因子」です。

血液が固まるのを「凝固」と言いますが、一度固まった血液を元に戻す(溶かす)メカニズムも体には備わっています。それが「線溶系」で、プラスミンはその中心的な役割を担っています。傷が治った後、血栓がいつまでも残らないように分解してくれる、大事な酵素なんです。

-

-

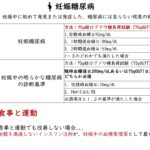

第39回【38問目】妊娠糖尿病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(38問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【38問目】妊娠糖尿病に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 (1) 50 g 経口ブドウ糖負荷試験で ...

続きを見る

-

-

第39回【40問目】血液疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

第39回管理栄養士国家試験(40問目) 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 第39回【40問目】血液疾患に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。 (1) 鉄欠乏性貧血では、血清フェリチン値 ...

続きを見る